Когда семьи усилятся — пчелы и расплод займут по два корпуса, — объем гнезд увеличивают. Задержка с расширением гнезд неизбежно приведет к резкому снижению яйцекладки маток и преждевременному затуханию инстинкта размножения — накопления массы пчел и расплода.

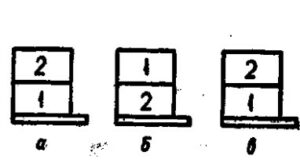

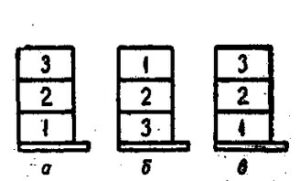

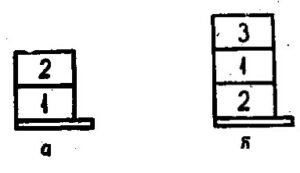

Новые, третьи, корпуса ставят сверху, предварительно поменяв местами два нижних (рис.). Если нижний корпус периодически не поднимать наверх, то он заполнится пергой, а иногда соты его остаются почти пустыми, и он практически перестает работать на семью. Такой корпус пчеловоды образно называют проходным коридором.

В центральных районах страны в это время обычно идет взяток с желтой акации, одуванчика, глухой крапивы. Пчелы обильно питаются, выделяют много воска и хорошо строят соты.

Третьи корпуса комплектуют из светлых сотов (по 1-2 с краев) и рамок с искусственной вощиной (в середине). Освоение корпусов идет быстро. Буквально в течение недели все рамки с вощиной пчелы застраивают сотами, а крайние и верхние гребешки средних сотов заполняют свежим медом. Значительные площади сотов матки займут расплодом.

Серые высокогорные кавказские пчелы имеют иную, чем среднерусские, биологическую особенность: медом они заполняют гнездо не сверху вниз, а с середины кверху и в стороны. Поэтому корпус с сотами и вощиной, помещенный наверх, осваивают не всегда охотно и начинают в нем работать только тогда, когда не будет места для меда и расплода.

Чтобы преждевременно не задержать развитие семьи и не ограничить яйцекладку матки, пчеловод Н. С. Кудряшов, работающий с серыми горными пчелами, поступает так: из второго корпуса вынимает половину рамок с расплодом и кормом и помещает их в третий корпус к одной стороне. Тот и другой корпус дополняет рамками с искусственной вощиной. Третий корпус ставит так, чтобы соты с расплодом оказались над расплодной частью гнезда второго корпуса. Пчелы начинают работать одновременно в обоих корпусах.

В местностях, где изобилуют ивовые и другие ранне-весенние медоносы, дающие продуктивный взяток, объем ульев, если складываются благоприятные погодные условия, увеличивают даже в эту пору: семьям ставят по корпусу с сушью и вощиной (2-3 рамки).

В районах Урала, Сибири и Алтая, особенно в Восточно-Казахстанской области, где следом за взятком с ивы идет взяток с желтой акации, пчеловоды нередко дают и четвертые корпуса. Ставят они их обычно под третьи, медовые.

Если семья после зимовки оставлена в одном корпусе, объем ее гнезда увеличивают, когда в нем будет занято расплодом не менее б-7 рамок и когда перезимовавшие пчелы уже начнут заменяться молодыми.

В осенне-зимний период семья, как известно, движется по гнезду снизу вверх, к корму, а весной, наоборот, сверху вниз, осваивая свободные соты, которые ей требуются теперь все в большем и большем количестве для выращивания расплода. Учитывая эту биологическую особенность и возможные еще значительные колебания температуры воздуха в ранний период весны, второй корпус лучше ставить не наверх, а вниз, как некогда поступал еще Н. М. Витвицкий и как делают некоторые пчеловоды сейчас.

Пчеловод А. М. Попатенко рассказывает:

«В 1964 году я реши провести следующий опыт: трем семьям вторые корпуса поставил под первые, а трем — сверху. В начале июня выяснилось, что семьи, которым вторые корпуса были поставлены под гнездо, то есть вниз, развивались и работали лучше тех, у которых корпуса стояли сверху. Этот эксперимент я повторил в 1965 году и получил те же результаты. В 1966 году вторые корпуса на все ульи поставил вниз — и снова отличные результаты.

Корпус для расширения гнезда заполняют в основном сотами мaломедными светло-коричневого цвета без трутневых ячеек.

При постановке корпуса вниз расплод отодвинется от летка и окажется в более благоприятных тепловых условиях. Теплый воздух в силу своих физических свойств по-прежнему будет сосредоточиваться в верхней части гнезда. Но в скомплектованном таким образом гнезде мед находится не над расплодом, где он должен быть, а под ним. Это сразу же вызывает у пчел ответную реакцию. Из сотов, поставленных на дно корпуса, пчелы переносят мед наверх, подальше от летка. Перемещение меда сильно активизирует жизнь семьи. Матка, которую в это время пчелы обильно снабжают молочком, с каждым днем увеличивает яйцекладку. Семья быстро усиливается.

Когда ее рост станет ограничиваться стенками и потолком верхнего корпуса, семья естественно начнет спускаться на соты нижнего корпуса. Последние, к этому времени в какой-то степени будут уже подготовлены: пчелы, перенося мед наверх, одновременно чистят их и готовят под расплод.

Постановка второго корпуса под первый исключает случаи оставления пчелами участков с расплодом, расположенных снизу и по бокам гнезда, и его замирание от холода. При расширении гнезд таких еще не окрепших семей вверх, особенно если после этого произойдет резкое похолодание, возможны не только гибель части расплода, но и ослабление яйцекладки матки и всей деятельности семьи.

Расширять гнезда вверх можно только у семей, которые с весны занимали по 10 рамок, и при безусловно теплой весне и наличии взятка. Переход части тепла из рас-плодного корпуса вверх, во второй корпус, не отразится на развитии семьи; свежий нектар пчелы понесут туда же.

С началом работы пчел в верхнем корпусе в него переходит и матка. Примерно через две недели верхний корпус заполнится расплодом, а соты нижнего в значительной части освободятся от него. Чтобы дать возможность семье продолжать расти, а матке откладывать яйца, корпуса меняют местами.

Второй корпус, подставленный под первый, вскоре после того как матка начнет в нем кладку яиц, перемещают наверх. Ждать, пока семья освоит этот корпус полностью, неразумно: погода и взяток улучшились, семья усилилась. Наверху условия для работы матки и выращивания расплода лучше, чем внизу гнезда, что благоприятствует дальнейшему росту семьи.

В. Родионов, И. Шабаршов

«Многокорпусный улей и методы пчеловождения»

Одним из действенных приемов, обостряющих инстинкт размножения (накопление массы пчел), является перемена корпусов местами.

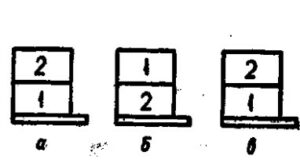

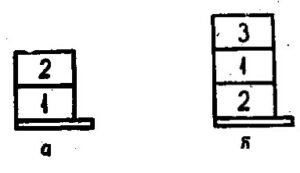

В верху улья весной создаются наиболее благоприятныe температурные условия. Матка поэтому стремится откладывать яйца в соты верхнего корпуса. Если в нем не станет места для ее работы, она все-таки перейдет вниз, хотя и неохотно, но будет класть яйца лишь на тех участках сотов, которые занимают пчелы. Яйцекладка матки естественно снизится, а чтобы она неуклонно возрастала и рост семьи усиливался — в этом главный смысл практического пчеловодства в весенний период, — матке предоставляют новую площадь для яйцекладки не под расплодом, а над ним, в самых лучших тепловых условиях. Корпуса меняют местами: расплодный опускают на дно, а нижний поднимают наверх (рис. 1).

К выполнению этой очередной операции приступают тогда, когда наступит устойчивая теплая погода (пчелы понесут свежую пыльцу) и большая часть рамок верхнего корпуса будет занята расплодом, а семья частично займет и нижний корпус.

Пчеловод М. Г. Тимофеев меняет корпуса местами через 2-3 недели после выставки пчел, когда в нижних корпусах уже появится расплод.

Перемещением корпусов создаются новые, необычные для естественного гнезда условия, на которые семья тут же реагирует активными действиями: мед, оказавшийся внизу, пчелы переносят наверх, туда, где он всегда бывает. В верхний корпус переходит и матка.

Восстанавливая прежнее положение гнезда, пчелы волей-неволей обильней питаются, что повышает их выкормочную способность, больше готовят ячеек в свободных сотах верхнего яруса, которые матка тут же начинает заносить яйцами. Все это повышает общий тонус жизнедеятельности семьи и значительно ускоряет темп ее роста. Учитывая такую острую реакцию пчел на нарушение их естественного гнезда, пчеловод Н. П. Кучеров этот прием применяет не после того, как верхний корпус заполнится расплодом, а еще при наличии в верху гнезда свободных сотов для яйцекладки. При более ранней перестановке корпусов, по его наблюдениям, удается раньше заставить матку интенсивнее работать.

Пчеловод Ф. И. Горошко перемещение корпусов по степени воздействия этого метода на семью приравнивает к хорошему весеннему взятку.

Следует отметить, что в период весеннего роста, хотя семья и спешит обновить свой состав и усилиться, потребность в корме она старается удовлетворить в основном за счет открытого меда и приносимого нектара, проявляя бережливость к меду печатному. Эта бережливость приводит порой даже к некоторому замедлению роста, особенно если в природе нет взятка (не случайно пчеловоды, работающие с ульями на рамку 435Х300 миллиметров, практикуют распечатывание сотов). Перемена корпусов местами заставляет самих пчел вскрывать медовые ячейки. Инстинкт бережливости к запасам корма впрок снимается. Кривая роста семьи возрастает непрерывно и тем выше, чем больше поступает в улей свежего меда и особенно пыльцы. Пыльцевой взяток, как и нектарный, действует стимулирующе на яйцекладку маток, повышает энергию выращивания расплода, потомство получается более жизнеспособным.

Вторично взаимозаменяют корпуса обычно перед цветением садов. Семьи к этому сроку усилятся, обогатятся летной пчелой. Малый леток для них уже станет тесен. Его расширяют. Вкладыши поворачивают стороной, образующей большую летковую щель.

В таком положении семьи остаются на полторы-две недели, то есть на такой срок, который обеспечит работу маток вверху.

Заполнив соты верхнего корпуса расплодом, матка спускается вниз на соты, к этому времени освободившиеся от меда и расплода. Корпуса можно поменять еще раз. Так многие и поступают.

Если семьи зимовали в трехкорпусных ульях, то весной, после того как средняя часть гнезда заполнится расплодом, корпуса меняют местами (рис. 2): верхний (третий) ставят на дно, а нижний (первый) — наверх.

Средний корпус остается на месте. Матка получает большую площадь сотов в лучшей части гнезда — вверху и увеличивает темп яйцекладки. Через 2-3 недели перемещение корпусов повторяют.

Последующий уход сводится к дальнейшему увеличению объема улья сообразно с ростом семьи и характером медосбора.

В. Родионов, И. Шабаршов

«Многокорпусный улей и методы пчеловождения»

Цель работников пчеловодной фермы — иметь семью большой силы уже ранней весной и обеспечить непрерывное и последовательное наращивание максимального количества пчел к каждому продуктивному взятку сезона, все время удерживая их в рабочем состоянии. Этy задачу с большим успехом можно решить, пользуясь многокорпyсными ульями и определенными методами ухода за пчелами, апробированными многолетним опытом отечественных и зарубежных пчеловодов.

Началом пчеловодного сезона принято считать весну. С первыми весенними лучами солнца оживает природа, на деревьях набухают, а потом и распускаются почки, земля покрывается бархатом зелени, зацветают первые цветы.

В один из теплых солнечных дней вылетают из ульев пчелы. Семьи как следует еще не успевают облететься, а пчелы уже начинают вытаскивать из ульев сор, приносить воду, собирать пыльцу.

Приглядишься к семьям — неодинаково трудятся пчелы. Возле одного улья они буквально кипят. В их стремительном и радостном лете чувствуется сила и здоровье. У летка другого улья пчел заметно меньше, и нет у них той удивительной энергии и бодрости. Почему же по-разному встречают они этот долгожданный для всего живого праздник весны? Заглянешь в их гнезда, увидишь: в одном — огромная масса пчел, много корма, чистые соты, в другом — корм на исходе, на сотах следы поноса, пчел мало. Естественно, развитие этих семей пойдет неодинаково. Хотя, как это обычно бывает, пчеловод и уделит больше внимания слабой семье; и даже поможет ей выправиться, к концу сезона она все-таки прийдет с несравненно худшими показателями, чем семья сильная.

Такого различия в качестве семей и результатах их работы могло и не быть, если бы их одинаково хорошо подготовили с осени. Именно осенью наращивают большое количество молодых пчел и семьи снабжают обильными запасами высококачественного корма, то есть закладывают фундамент для нормального роста и развития их весной. Без этой основы трудно рассчитывать на высокий медосбор в новом году.

Весенние работы находятся в прямой зависимости от осенних. Чем лучше подготовлены семьи осенью, тем меньше у пчеловода работы весной. Упущенное осенью, весной почти невосполнимо, даже если на это будет затрачен огромный труд.

В самом деле, если семья, в которой вовремя не сменили матку, не смогла нарастить молодых пчел осенью и пошла в зиму с большим процентом старых, то, потеряв их в зимовке и в первые дни после облета, она не сумеет самостоятельно нарастить и половины того количества пчел, которое будет иметь к этому времени семья с молодой маткой. К тому же рано весной заменять матку не только нежелательно, но и нелегко: не всегда под руками найдется запасная, а питомники их еще не высылают. Вывести хорошую матку на пасеке часто мешает неустойчивая весенняя погода, а замена старой матки маткой более позднего вывода надолго затормозит рост семьи.

К подобным результатам приводит и недостаток кормов. Экономя их, пчелы зимой недоедают, истощаются и к весне, растратив запасы своей энергии, оказываются уже неспособными нормально выкармливать потомство и хорошо выполнять другие работы, даже если в это время и будет создан необходимый запас меда и перги.

На промышленной пчеловодной ферме все работы весной подчинены одной главной цели — созданию условий, наиболее благоприятствующих росту семей. Пчелиная семья, как и любой другой живой организм, в ходе своего эволюционного развития выработала цепь способов приспособления к окружающей среде, отвечая так или иначе на ее изменения. Животное, писал И. П. Павлов, «так должно реагировать на внешний мир, чтобы всей ответной деятельностью его было обеспечено его существованиев».

Пчелы -животные инстинкта, со сложноорганизованной нервной системой, которая одновременно может отвечать на несколько внешних раздражителей. В активный период сезона, например, семья в одно и то же время выполняет ряд важных для ее жизни работ: выкармливает расплод (действует инстинкт материнства), приносит нектар и пыльцу (инстинкт накопления кормов), строит соты (инстинкт создания гнезда), охраняет леток (инстинкт защиты жилища от врагов) и так далее. Но, несмотря на это, деятельность семьи всегда направляется каким-то одним, наиболее остро проявившимся инстинктом. В пору массового цветения основных медоносов, когда природа особенно щедра на нектар, над другими инстинктами доминирует инстинкт накопления кормов. В зимний период, наиболее тяжелый в жизни пчел, когда они длительное время вынуждены находиться без облета, семья живет инстинктом самосохранения. Жизненные процессы в ней замедляются, расход корма и трата мускульной энергии сводятся до минимума. Это и позволяет семье выжить. Весной с пробуждением природы у пчел проявляется, а ПОТОМ усиливается и обостряется инстинкт размножения, определяя поведение всей семьи.

От того, насколько удастся создать условия, при которых наиболее полно проявятся полезные для семьи и целесообразные для практического пчеловодства инстинкты, и зависит успех или неудача в работе пчеловода. В умении управлять инстинктами — одни обострять, другие затормаживать — и состоит высокое искусство пчеловождения.

В весеннее время наиболее целесообразными будут те приемы, которые позволяют держать инстинкт размножения постоянно доминирующим над другими.

Семьи пчел, как известно, начинают проявлять заботу о потомстве еще в конце зимы, но наиболее активно включаются в работу по выращиванию расплода после того, как сделают очистительный облет. Пчелам, зимовавшим на воле (на летних местах), дают поэтому возможность облететься в первый же подходящий для этого день. Если на пасеке еще лежит снег, от ульев его отбрасывают, нижние летки очищают от подмора. чтобы упавшие во время облета пчелы не застывали около ульев, к передним стенкам подкладывают широкие дощечки. О состоянии семей судят по характеру облета; дружный, короткий говорит о полном благополучии, вялый и продолжительный указывает на то, что семья перенесла зиму плохо. Слабым семьям, которые в отдельных случаях могут встречаться даже и на промышленных фермах, приходят на помощь в первую очередь.

Одним из важных факторов, определяющих рост семей весной, является тепло в их гнездах. В естественном жилище гнездо пчел, как известно, надежно защищено от влияния внешней среды, особенно во время больших колебаний температуры и действия ветра, толстыми стенками живого дерева. Тепло в таком жилище удерживается пчелами сравнительно легко, с малыми затратами энергии и корма.

В многокорпусных ульях пчелам помогают сберечь тепло уменьшением объема гнезд и утеплением их сверху, а также обертыванием ульев толем или пергамином, размещением ульев под хорошей естественной защитой.

От оберток, в которых находились ульи осенью и зимой, их не освобождают до тех пор, пока не наступит устойчивая теплая погода. Толевые рубашки отлично предохраняют гнезда от весенних ветров и резких похолоданий. Аккумулируя солнечное тепло, они согревают стенки ульев, чем способствуют не только более раннему и дружному облету пчел, но и последующему активному развитию семей.

Особенно тщательно утепляют гнезда сверху там, где не применяются защитные рубашки. А. С. Щуров, например, гнезда накрывает сплошными потолками, а сверх них кладет толстые маты из купи с бумажными прокладками. Эти маты он убирает с ульев лишь глубокой осенью, когда заносит пчел в зимовник.

Пчел, зимующих в помещениях, выставляют с учетом погодных условий и расстояния до пасек, на которых они должны находиться весной. Если ожидается скорое потепление, их выставляют из зимовника и вывозят с центральной усадьбы на пасеку еще по санному пути. Такую дорогу пчелы переносят легко, на месте скоро успокаиваются, выходят на облет в первый же теплый день.

Ранней выставкой пчел как приемом, усиливающим работу маток, широко пользуются пчеловоды Севера, Сибири и других районов с длинной зимой и коротким периодом вегетации растений. В результате семьи успевают до главного взятка стать сильными и полностью его использовать.

На крупной ферме, где пчеловоду приходится обслуживать несколько пасек, выставить пчел на всех пасеках в один день и в такой срок, чтобы они могли в этот же день и облететься, обычно невозможно.

Ничего не произойдет, если хорошо перезимовавшие семьи не смогут облететься несколько дней после выноса их из помещения. Как известно, более ровно и дружно облетываются те семьи, которые после выставки успокоились. Тогда не бывает ни слетов, ни налетов. Поэтому многие пчеловоды выносят ульи из зимовников не утром, а на ночь или даже в нелетную погоду.

При определении сроков выставки пчел из зимовников пчеловоды промышленных пасек учитывают прогноз погоды.

Сразу же после облета жизнь пчел активизируется. Одни включаются в работу по чистке ячеек, подготавливая их для матки, другие разжижают мед и складывают его ближе к расплоду, третьи вносят в улей пыльцу и нектар, четвертые удаляют подмор и восковой сор, накопившийся за зиму. Днем и ночью, при любой погоде вытаскивают они из улья трупы погибших за зиму пчел. Какая большая армия пчел переключается на чистку гнезда! Какой титанический труд и сколько энергии затрачивают они на это! А ведь пчелы могли сохранить эту энергию, использовать ее с большей пользой для семьи, выкармливая расплод или собирая нектар и пыльцу.

Прийти пчелам на помощь, освободить их от тяжелого труда, заставить заниматься тем, чем живет вся семья,- задача пчеловода. Вот почему так важна и неотложна одна из первых работ на пасеке — замена доньев на чистые. Выполняют ее вдвоем. Вначале донья заменяют запасными, заранее подготовленными, у 10-15 ульев. Потом изъятые донья промывают, дезинфицируют и используют для замены в новой партии ульев. Подмор вместе с восковым сором сметают в ящик. После того как работа по замене доньев будет закончена, воск от подмора отделяют (просеивают), пчел сжигают.

При хорошей организации труда на замену дна уходит 2—З минуты.

Летковый вкладыш ставят на малый вырез (семья в это время не нуждается в большом летке). Природа еще скупа на нектар и пыльцу, температура часто препятствует вылету пчел в поле. В улье же с непрерывным ростом количества расплода, который надо выкармливать, работы прибавляется с каждым днем. К тому же ему необходимо тепло. Вот почему основная масса пчел в это время находится в гнезде. Большой леток ранней весной – это настежь открытая дверь в натопленную комнату. Через него, кроме того, почти беспрепятственно может пройти восковая моль-один из опаснейших вредителей сотов.

На обычных пасеках много времени тратится на беглый осмотр и главную весеннюю ревизию. На фермах с многокорпусными ульями эти работы, по существу, исключены. Семьи здесь идут в зиму сильными (в двух-трех корпусах) и обеспеченными с осени обильными запасами корма (более одного корпуса). Уточнять количество меда, оставшегося после зимовки, нет необходимости. Его в каждом улье остается не менее 20 килограммов, и он, как правило, бывает незакристаллизованным.

На промышленных фермах каждой многокорпусной семье оставляют на зимне-весеннее время по 30-35 килограммов корма. Для таких семей не страшны и безвзяточные периоды весной. За счет своих запасов они живут и нормально развиваются. Если же возникнет необходимость убедиться, достаточно ли в улье меда, рамки из верхнего корпуса не вынимают и не осматривают. Запасы определяют по весу верхнего корпуса («на руку»).

Роль кормов в жизни пчелиной семьи и ее дaльнейшей судьбе в этот период исключительно велика. «Едва ли может быть в пчеловодстве какая-либо другая ошибка, — писал Рут, крупнейший знаток американского промышленного пчеловодства, — которая влекла бы за собой большие убытки, чем оставление семей в период червления с недостаточным запасом меда. Основная масса его идет на выкармливание расплода. На одну рамку расплода, как показывает практика, пчелы расходуют почти полную рамку меда.

Кроме углеводного корма семьи в этот период роста усиленно потребляют пергу — белковый корм. Она идет не столько на питание самих пчел, сколько на выращивание расплода. На выкормку одного килограмма пчел семьи расходует более килограмма перги.

Если перги в улье не окажется или ее будет очень мало, а новых запасов пчелы сделать не смогут из-за плохих погодных условий, развитие семьи приостановится. На одном меде семья пчел нормально жить не может, а личинки замирают на той стадии развития, на какой прекратилось их белковое питание. Заблаговременно обеспеченные обильными запасами меда и перги, семьи не нуждаются ни в побудительных подкормках, ни в какой-либо иной помощи.

При замене доньев можно легко определить состояние сотов нижнего корпуса, которые больше, чем соты верхнего яруса, подвержены воздействию сырости и холода, особенно если они во время зимовки не были заняты пчелами или вентиляция гнезда была недостаточной. Если соты заплесневели, но семья существенно не ослабла, корпус удаляют, а взамен ставят новый с сушью, частично заполненной медом.

Двухкорпусную семью, которая перенесла зиму неблагополучно (потеряла много пчел), оставляют на ранневесенний период в одном корпусе — верхнем.

Если семья (отводок) зимовала в одном корпусе, у нее заменяют лишь одно дно.

Чтобы определить состояние семей, пчеловод у некоторых из них (на выбор) осматривает гнезда. Верхний корпус с задней стороны отделяют стамеской, пускают струю дыма и заглядывают в нижнюю часть сомов. Средние соты бывают к этому времени уже заполнены печатным расплодом, а смежные с ними — разновозрастным. По общей картине расплода судят о качестве работы матки.

При хорошей подготовке семей к зиме и такой последовательности выполнения первых весенних работ у пчеловода оказывается достаточно времени, чтобы обслуживать не одну, как прежде, а несколько пасек.

В. Родионов, И. Шабаршов

«Многокорпуный улей и методы пчеловождения»

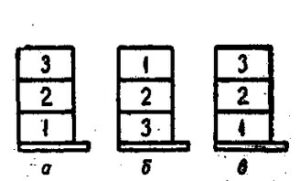

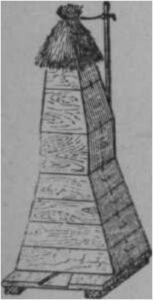

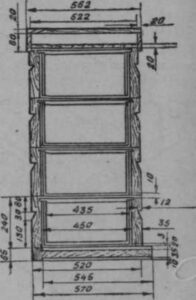

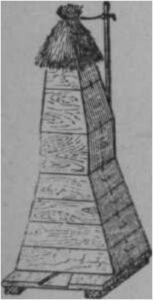

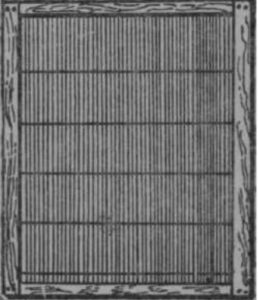

Современный многокорпусный улей создан известными американскими пчеловодами Лангстротом и Рутом, но идея изготовления ульев с несколькими надставками принадлежит выдающемуся русскому пчеловоду прошлого века Н. М. Витвицкому. Им еще задолго до появления улья Лангстрота — Рута был изобретен так называемый колокольный улей (1829), состоящий из б-7 надставок (рис. 1), из которых три верхних имеют высоту по 10 дюймов, а четыре нижних-по 6.

Характерно, что высота верхних надставок, в которых семьи выращивают расплод в весенний период, почти одинакова с высотой надставок многокорпусных ульев последнего образца, которыми теперь оснащаются пчеловодные фермы нашей страны. Это поразительное совпадение свидетельствует о том, что Н. М. Витвицкий удивительно тонко знал жизнь пчел и уже тогда, почти 140 лет назад, сконструировал улей, который по праву можно считать прототипом нынешнего многокорпусного. «Устройство колокольного улья рассчитано математически. Этот расчет основан не на произволе, а на природе пчел и на различных других обстоятельствах, имеющих тесную связь с нашими выгодами от сей промышленности (т.е. от пчеловодства.-Авт.)

Улей Н. М. Витвицкого был разборным и в зависимости от времени года состоял из двух надставок (весной и осенью) или нескольких (летом — в предроевую пору и во время взятков).

Колокольный улей полностью отвечал требованиям, которые предъявлял Н. М. Витвицкий к улью как жилищу пчел, «чтоб во всякую пору года весь рой (семья.-Авт.) имел соответственное ему место для труда, не терпя ни от излишней обширности улья, ни от тесноты.

Н. М. Витвицкий умело пользовался надставками для обеспечения роста семьи, предупреждения роения, заготовки кормов на зиму. Его методы ухода, в корне отличавшиеся от бытовавших тогда, позволяли добиваться поразительно высоких медосборов при ничтожно малых затратах труда. В ходе истории они не только не утратили своей ценности, но больше того -легли в основу современного пчеловодства. «Время, — с уверенностью писал Н. М. Витвицкий о своем многонадставочном улье, -убедит всякого в совершенстве сего изобретениям.

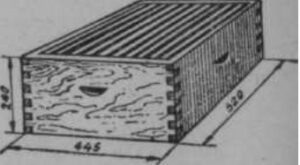

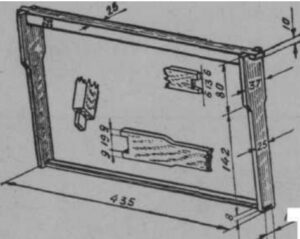

М н о г о к о р п у с н ы й улей (рис. 2) конструктивно доведен до совершенства. Он состоит из нескольких частей: ряда корпусов, количество которых определяется временем года, крыши, отъёмного дна, глухого потолка, разделительной решетки, леткового вкладыша и подставки.

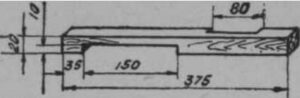

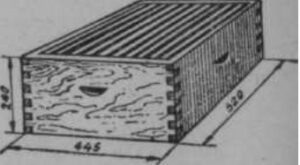

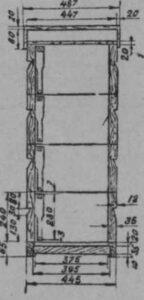

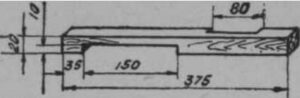

К о р п у с (рис. 3) представляет собой коробку с внутренними размерами: ширина 375, длина 450, высота 240 миллиметров.

В сравнении с ульем Дадана-Блатта по высоте он на 80 миллиметров ниже и вмещает на две рамки меньше. Корпус такого размера значительно легче корпуса 12-рамочного Улья, что дает возможность пчеловоду без помощника ставить корпуса с сушью и снимать заполненные медом. Сравнительно небольшой размер корпуса позволяет увеличивать объем улья на один (весной) или несколько (летом) корпусов одновременно.

Исходя из ширины боковых планок рамок (37 миллиметров), внутренняя ширина корпуса должна была бы быть 370 миллиметров (в корпус входит 10 рамок). Но так как на рамках со временем образуется слой прополиса, вместить весь комплект в корпус или вынуть из него рамку бывает нелегко. Допуск в 5 миллиметров необходим и на разность температур и на влажность, которые бывают неодинаковыми в улье в различные периоды сезона.

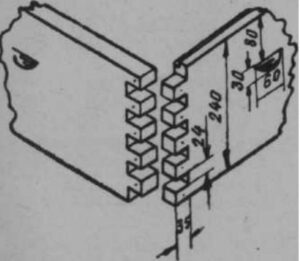

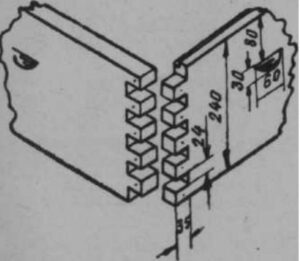

Стенки корпуса толщиной 35 миллиметров (они мoгут быть и 25-миллиметровые) связаны в прямой шип (рис. 4) и скреплены гвоздями. Такое соединение придает ему прочность, исключает перекосы. Фальцы или плинтусы, которые делают некоторые пчеловоды для соединения корпусов, эта конструкция упраздняет.

Корпуса, поставленные друг на друга, плотно сочленяются между собой. Кроме того, пчелы склеивают их прополисом. Во время перевозок корпуса прочно удерживаются скрепами.

При изготовлении ульев своими силами заготовки для корпусов нарезают из цельных досок с припуском на обработку по толщине на 2,5-3 миллиметра во все стороны и на оторцовку — по 10 миллиметров на торец. Качество таких корпусов выше, чем из составных досок, ульи теплее. С учетом припусков доски для передних и задних стенок напиливают размером: длина — 465, ширина — 245 миллиметров, для боковых — соответственно 540 и 245 миллиметров.

Для изготовления ульев пользуются досками мягких древесных пород: сосны, ели, липы, осины — с влажностью не более 8 процентов. Лиственница для изготовления многокорпусных ульев непригодна. Доски из нее более смолисты, чем сосновые и еловые, тверды и хрупки, при высыхании сильно растрескиваются и коробятся. Ульи из ситового дерева хороши как жилище пчел, особенно зимой, но недолговечны.

Улья с толщиной стенок 35 миллиметров делают из хорошо просушенных досок толщиной 40 миллиметров, для 25-миллиметровых стенок идет тридцатка. Заготовки обрабатывают на строгальном станке или вручную до точных размеров, указанных на рисунках 5 и 6.

В передней и задней стенках (с внутренней стороны у верхних кромок) вынуты фальцы для плечиков рамок шириной 11, глубиной 17 миллиметров. При такой глубине фальцев рамки опускаются ниже верхней кромки корпуса на 7 миллиметров. Зазор, который образуется над брусками рамок, позволяет легко надвигать на улей каждый новый корпус.

На верхних брусках рамок пчелы, как известно, нередко создают восковые наросты. При 10-миллиметровой глубине фальцев бруски рамок оказываются на одном уровне с верхними кромками стенок корпуса. Восковые наросты -бугорки возвышаются, выходя за пределы кромок, и мешают надвинуть корпус на корпус. К тому же отдельные пчелы, которые задержатся поверх рамок (основная масса их уйдет от дыма вниз), будут раздавлены при надвигании. Не исключена гибель и маток. Фальцы в 17 миллиметров устраняют это.

Для удобства работы в стенках корпуса (с наружной стороны) выбраны раковины для рук. Делают их посередине каждой стенки на 80 миллиметров ниже верхней кромки. Раковины выполняют роль ручек, которыми пользуются при переносе корпусов, постановке на ульи и снятии с них. Такое количество ручек позволяет брать корпус с любой стороны, не мешая работе пчел.

В передней стенке части корпусов на 115 миллиметров ниже верхней кромки, как раз под раковиной, просверливают леток диаметром 25 миллиметров.

Летом он служит для лета пчел и вентиляции улья. Зимой через него удаляются продукты обмена веществ — углекислый газ и водяные пары. Верхние легки открывают только в расплодной части гнезда (первом и втором корпусах) и в корпусе с отводком, когда его держат над гнездом материнской семьи.

На ульевых заводах корпуса лучше изготовлять без летков. Просверливают их в мастерских пчеловодных ферм из расчета не более трех на семью.

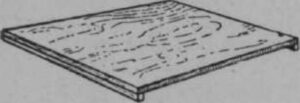

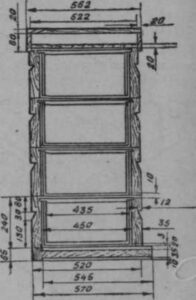

Крыша (рис. 7) плоская, надевается на улей внахлобучку. Состоит она из коробки, щитка и кровли. Коробка вяжется в шип из 20-миллиметрового теса. Высота ее 80 миллиметров, а длина и ширина делается такой, чтобы ее внутренний размер был на 1 миллиметр во все стороны больше наружного размера корпуса. Образующийся зазор позволяет свободно надевать крышу на улей и легко снимать ее. Щиток собирают из дощечек толщиной 20 миллиметров, сверху покрывают толем или жестью. Кровля такой толщины лучше защищает семью пчел от солнечного перегрева.

Внутрь крьши вставляют мат из камыша, осоки или соломы толщиной 45-50 миллиметров. Мат, особенно по длине, должен быть немного больше внутреннего размера крьши. Благодаря этому он прочно удерживается в крыше без дополнительного крепления. Мат не удаляют в течение всего года. Весной и осенью он выполняет роль утепляющей подушки, а летом, особенно при размещении ульев на солнце, предохраняет гнездо пчел от перегрева.

Подкрышник, в который прежде клали мат для утепления гнезд пчел, как деталь улья становится ненужным. Крыша с матом нахлобучивается на стенки корпуса примерно на 10 миллиметров.

Крышами такого устройства пользуются все фермы, которые перевозят пчел на медосбор с открытыми летками.

Пчелопромышленники США применяют еще более совершенную крышу, особенно широко распространенную в Калифорнии, отчего она и получила название калифорнийской (рис. 8). В этой крыше коробки нет. Вместо нее имеются два брусочка (передний и задний) сечением 20Х30 миллиметров. К ним заподлицо прибит 20-миллиметровый дощатый накрытый железом щиток.

Калифорнийская крыша своими брусками прочно охватывает потолок и на 10 миллиметров заходит на корпус. Щитком она плотно прилегает к потолку. Эта крыша очень удобна при перевозке пчел. Она дает возможность ставить ульи на платформе автомашины боковыми стенками плотно друг к другу.

Там, где способ перевозки пчел с открытыми летками еще не нашел применения, стандартную крышу переоборудуют.

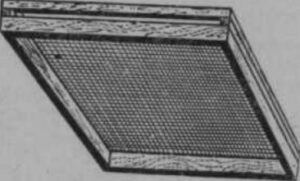

В практике встречается крыша, в которой кочевая сетка смонтирована под кровельным щитком (рис. 9). Коробку сверху обтягивают металлической сеткой о ячейками в 2-3 квадратных миллиметра. На нее во всю длину боковых стенок кладут рейки сечением 8×20 миллиметров, из фальцованных дощечек собирают щиток и вместе с рейками прибивают к коробке. Щиток покрывают жестью. При таком устройстве крыши воздух, поступающий через летковый вентиляционный вкладыш, свободно уходит через сетку в просвет, образовавшийся между передней и задней стенками крыши и щитком, что и обеспечивает хорошую вентиляцию. Стенки под просветом скашивают для отлива воды.

Чтобы над рамками верхнего корпуса образовалось необходимое для пчел пространство, в которое они во время перевозки с закрытыми летками обычно выкручиваются, в углы крыши, вплотную к сетке, прибивают уголки-опоры длиной по 50 миллиметров. При такой длине опор крыша нахлобучивается на улей на 30 миллиметров и прочно удерживается на нем во время перевозок, а на месте, когда подвезут пчел и положат потолок, — на 10 миллиметров.

Некоторые пчеловоды под щитком в передней и задней стенках крыши делают вентиляционные пропилы, в крышу вставляют кочевую сетку, высота коробки которой 40 миллиметров. Кочевую сетку укрепляют так, чтобы она не закрывала вентиляционные пропилы и одно временно служила опорой для крыши.

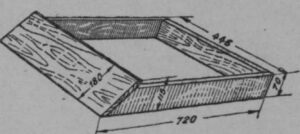

Д н о (рис. 10) отъёмное, двустороннее, сделано из трех брусков размером: боковые — 570х65Х35 и задний — 445Х65х35 миллиметров. В каждом бруске, отступя от верхней кромки на 20 миллиметров, выбран продольный паз глубиной 10, шириной 35 миллиметров. Бруски соединены П-oбразно и скреплены деревянными гвоздями. В пазы брусков вставлен пол из шпунтованных досок. Стороной дна, которая образует летковую щель в 20 миллиметров, пользуются зимой, в первую половину весны и осенью. В эти периоды года леток ограничивают вкладышем, вставляя его на малый или большой вырез.

На обратную сторону, образующую меньшее подрамочное пространство, дно поворачивают тогда, когда семьи значительно усилятся и наступит пора продуктивного взятка. Эта сторона дна образует леток во всю переднюю стенку.

Дно выступает на 50 миллиметров за пределы передней стенки улья, образуя прилетную доску. Некоторые пчеловоды Англии донья делают без выступов, заподлицо с корпусами. Считают, что на такое дно не попадает вода и оно более долговечно.

При постановке на дно любого корпуса, как и корпусов друг на друга, ни в одной точке соприкосновения не должно быть просвета.

Американские пчеловоды в последние годы начали применять дно с покатым полом (рис. 11). Оно, как и с горизонтальным полом, оборотное. Заднего бруска не имеет. Пазы, в которые вставлены доски пола, выбраны по диагонали. Такое устройство дна исключает затекание дождевой воды в улей, облегчает переход пчел на рамки (нижние планки рамок у задней стенки улья находятся в 3 миллиметрах от пола).

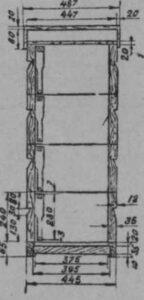

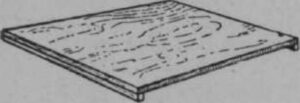

Потолок (рис. 12) сплошной, размером 445х520 миллиметров. Он состоит из ободка и щитка. Ободок делают из реек толщиной 20 и шириной 35 миллиметров. а щиток — из шпунтованных 15-миллиметровых дощечек. Длина щитка 470, ширина 395 миллиметров. В середине вырезают отверстие размером 40х100 миллиметров. На него можно ставить кормушку, к которой иногда приходится прибегать (при подкормке семей-воспитательниц, пополнении запасов корма у пакетных пчел и в немедосборные годы).

Американские пчеловоды нередко помещают в отверстие удaлитель Портера — прибор, с помощью которого удаляют пчел из медовых корпусов.

В каждой рейке ободка с боковой стороны на 5 миллиметров от верхней кромки и на 10 миллиметров от нижней выбирают продольный паз шириной 5, глубиной 10 миллиметров. По размеру паза в щитке со всех сторон делают гребни, на которые и вгоняют рейки. В углах рейки соединяются в шип на ус. Щиток с обрамляющим его ободком скрепляют клеем.

У такого потолка одна сторона гладкая, другая имеет ободок, выступающий на 5 миллиметров. Потолок кладут на корпус улья гладкой стороной. Под потолком образуется пространство высотой 7, а над ним, если поставить корпус с отводком- 8 миллиметров, что обеспечивает свободный проход пчел между потолком и рамками.

Помимо прямого назначения потолок может служить горизонтальной диафрагмой при содержании да х семей в одном улье. Отверстие в этом случае с обеих сторон закрывается частой металлической сеткой или вкладышем.

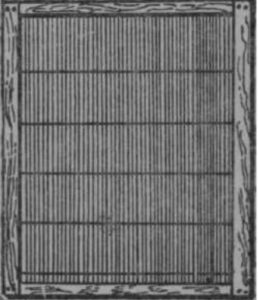

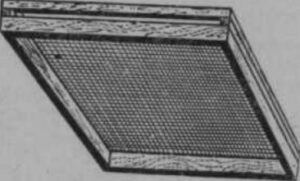

Разделительная решетка (рис. 13) применяется для отделения одной матки от другой при двух-маточном методе пчеловождения и для изоляции м тки в гнездовых корпусах, когда по характеру медосбора бывает необходимо ограничить ее яйцекладку на небольшом количестве сотов.

С одной стороны, решетка обрамлена планками шириной в толщину стенок корпуса, высотой 5 миллиметров. Чтобы пчелы могли легче переходить из корпуса в корпус, решетку, как и потолок, кладут обрамленной стороной вверх. Между верхними брусками рамок и решеткой образуется пространство в 7, а между решеткой и нижними планками рамок корпуса, стоящего над ней- 8 миллиметров.

Лучшая разделительная решетка — из проволоки. Она обладает большой пропускной способностью и менее, чем штампованная из жести, вредна для пчел. Состоит она из металлической оправы и 4-6 поперечных опор. В боковых сторонах оправы и опорах сделаны канавки глубиной 2 миллиметра с расстоянием между краями 4,3 миллиметра. В канавки помещают куски проволоки сечением 1 миллиметр, натягивают и впаивают. При пользовании решеткой расстояние между проволоками всегда остается постоянным.

Металлическую оправу обрамляют деревянными планками.

Летковый вкладыш (рис. 14) — это брусок сечением 20х20 миллиметров, длиной во всю ширину просвета дна, образуемого полом и передней стенкой корпуса.

Чтобы вкладыш свободнее входил в легковую щель, имеющую высоту 20 миллиметров, торцевые и верхние стороны его по отношению к летковым вырезам немного скашивают.

Вкладышем ограничивают легковую щель. В нем сделаны два выреза: на одной стороне 80Х10, на другой, смежной,- 150Х10 миллиметров. В холодное время пчелы летают через меньший вырез, с наступлением устойчивого тепла вкладыш устанавливают на более широкий леток. Во время продуктивных взятков, когда дно поворачивают на другую сторону, вкладыш удаляют.

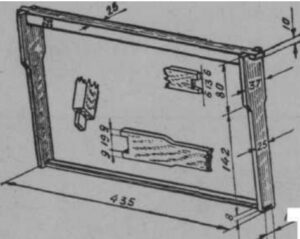

Рамка саморазделяющаяся, размером 435х230 миллиметров (рис. 15).

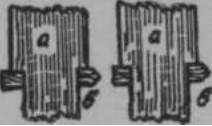

Она на 70 миллиметров ниже рамки 12-рамочного улья. Вощина в ней не вытягивается, соты отстраиваются правильными, в основном из пчелиных ячеек. Матка заносит их обычно от верхнего бруска до нижней планки. Боковые планки рамки в верхней трети расширены до 37 миллиметров. Расширенную часть, с одной стороны, делают конусной (рис. 16). Это уменьшает площадь соприкосновения одной рамки с другой, благодаря чему устраняется опасность склеивания рамок прополисом.

В улье рамки плотно соприкасаются друг с другом боковыми планками, что обеспечивает неподвижность сотов и постоянное расстояние между ними. При транспортировке и разборке улья они не смещаются. Ульи, укомплектованные такими рамками, всегда готовы к перевозке. Некоторые пчеловоды, если надо тщательно осмотреть гнездо той или иной семьи, улей, состоящий из нескольких корпусов, кладут на землю и уже в горизонтanьном положении размыкают на части. Постоянные разделители рамок обеспечивают безопасность для пчел даже при такой смелой и одновременно очень удобной операции.

Без риска придавить пчел или матку из улья можно вынимать или передвигать в нем в другую, противоположную, сторону сразу по нескольку рамок.

Благодаря рамке с постоянными разделителями упрощается уход за пчелами и намного увеличивается производительность труда.

В последние годы американские пчеловоды стали применять более совершенную рамку с замковым соединением.

Нижние планки рамки по ширине и толщине одинаковы с боковыми и соединяются с ними в шип. Если вместо планок прибиты брусочки сечением 10Х 10 миллиметров, то пчелы надстраивают к ним ячейки и скрепляют брусочки с верхними брусками рамок, находящимися в корпусе под ними. Это усложняет работу с корпусами и увеличивает вывод трутней. Кроме того, нижний брусочек такого сечения излишне толст и уменьшает полезную площадь сота. Многие считают, что можно, не снижая прочности рамки, уменьшить и толщину верхнего бруска.

Подставка под улей (рис. 17) представляет собой коробку, сделанную из 30-миллиметрового теса по наружному размеру дна. Задние углы связаны в шип.

Боковые стороны рамы спереди скошены под углом 45 градусов. К ним прибита дощечка толщиной 20, шириной 180, длиной 445 миллиметров, которая вместе с выступающей частью дна образует прилетную доску.

Верхняя кромка прилетной дощечки состругана под углом. Когда на подставку поместят улей, дно окажется на одном уровне с верхней кромкой прилетной доски и плотно приляжет к ней.

Подставке придают небольшой уклон вперед, чтобы предупредить затекание дождевой воды в леток.

Размещать многокорпусные ульи на колышках не рекомендуется, так как они становятся менее устойчивыми.

В. Родионов, И. Шабаршов

«Многокорпусный улей и методы пчеловождения»

Большинство насекомых переносит зиму в замершем состоянии и не потребляет корма. Пчелы же всю зиму потребляют мед, за счет которого выделяют тепло и живут в сравнительно активном состоянии.

С наступлением холодов пчелы собираются в плотный клуб, хорошо приспособленный к экономному расходованию тепла. Пчелы, находящиеся внутри клуба, более активны, сидят рыхло, могут перемещаться на сотах. Пчелы же на периферии клуба образуют «корку» клуба, сидят плотным слоем, прижавшись одна к другой, часть пчел размещается в пустых ячейках сотов; назначение «корки»-сохранять тепло, снижать его потери через поверхность клуба. Такая структура клуба при спокойной зимовке требует минимального расхода корма на обогрев.

Клуб пчел всегда собирается в определенном месте гнезда, постепенно концентрируясь еще с осени. Верхним краем пчелы клуба вплотную соприкасаются с запасами меда в сотах, что обеспечивает нормальное питание пчел в холодных условиях. По мере расходования меда клуб перемещается в вертикальном направлении.

Пчелы клуба питаются медом, забирая его из ячеек без всякой предварительной подготовки (разжижения). Разница в содержании воды в запечатанном меде и в открытых ячейках внутри клуба незначительная, как и в концентрации меда в ячейках и в медовых зобиках большинства пчел. Внутри клуба пчелы не разжижают мед перед его потреблением, как это раньше полагали некоторые пчеловоды.

Питание пчел, составляющих наружный слой корки, осуществляется после перемещения этих пчел в более теплые слои клуба. Некоторые исследователи непосредственно наблюдали пчел, «ныряющих» в глубину клуба с его поверхности. Пчелы внешнего слоя клуба, находящиеся в условиях низкой температуры, отличаются пониженным уровнем обмена веществ, поэтому в спокойном клубе они перемещаются сравнительно редко.

Пчелиная семья средней силы расходует в первую половину зимы по 20-25 г меда в сутки. Выделяет она в этот период 3,5-4,4 ккал тепла в 1 ч. С конца февраля, когда в семьях появляется расплод, расход меда возрастает примерно вдвое. Общий расход меда пчелиными семьями за зиму зависит от продолжительности зимовки и условий, в которых пчелы зимуют. На севере пчелы потребляют его по 8-10 кг, на юге-6-8 кг на семью. В зимовниках (на севере) семьи пчел потребляют немного меньше корма, чем на воле. После первого очистительного облета расход меда пчелиными семьями резко возрастает в связи с необходимостью поддерживать в гнезде высокую температуру для выращивания расплода.

Потребление меда зимой зависит также от силы семьи. С увеличением силы расход меда в целом на семью увеличивается, а на 1 кг пчел-уменьшается.

Пчелам заготовляют запасы меда, которые потребуются не только на зимовку, но и на жизнь осенью и весной до появления значительного медосбора. На все это время семье требуется в центральных и северных областях 25-30 кг меда, а в южных — на 5-8 кг меньше.

В течение всей зимы пчелы питаются медом, не выделяя кала. Он концентрируется у них в задней кишке, которая к весне сильно увеличивается в объеме. Каловые массы поступают в заднюю кишку в разжиженном состоянии, но здесь они сгущаются. Вода и растворенные в ней вещества всасываются ректальными железами.

В нормальных условиях при зимовке в помещении масса задней кишки пчел с калом в декабре равна примерно 18 мг, в январе — 20, в марте в феврале — 24, в марте 32, в апреле, перед весенним облетом, — не более 34-Збмг. В этом месяце пчелы облетываются и освобождаются от кала. Пчела может удерживать до 40 мг кала (почти половину веса тела). При дальнейшем повышении количества кала, если пчелы не смогут облететься, они начинают беспокоиться, отрываться от клуба и испражняться на стенках улья, сотах, досках вблизи летка. У пчел появляется понос, многие погибают, семья ослабевает и может даже погибнуть.

В южных областях страны, где пчелы зимуют на воле и могут облетываться в оттепели, качество меда не имеет такого важного значения для успешной зимовки пчел; они в течение зимы могут несколько раз облетываться и освобождаться от кала.

При питании доброкачественным медом понос у пчел может возникнуть лишь в том случае, если они вынуждены съедать его излишне много (при беспокойстве из-за мышей, из-за гибели матки, при зимовке в условиях очень высокой температуры, в чрезмерно сухом или сыром помещении). При нормальных же условиях содержание кала к весне поднимается не более чем до 3б мг и поноса у пчел не бывает. Наиболее опасна для зимовки пчел примесь падевого меда в их кормах.

В задней кишке всегда содержится фермент каталаза, связанный с наполнением кишки калом. Установлено, что активность каталазы зимой зависит от породы пчел: у среднерусских пчел равна 24,7-29,3 ед., а у серых горных кавказских-18,0-20,9 ед. Следовательно, пчелы, приспособленные к более длительной зимовке, имеют и более высокую активность каталазы. Попытки найти разницу в содержании каталазы у хорошо и плохо зимующих семей пчел одной и той же породы положительных результатов не дали.

В зимних условиях пчелы могут питаться только жидким медом: они погибают, если в ячейках окажется полностью закристаллизовавшийся мед. Поэтому на зиму нельзя оставлять в ульях мед, отличающийся повышенной склонностью к кристаллизации. К таким медам относятся мед с горчицы, рапса и других крестоцветных растений.

До недавнего времени полагали, что пчелам зимой нужен только мед (сахар). Однако теперь выяснено, что пчелы, лишенные запасов перги, зимуют хуже, а весной слабеют. Перга требуется пчелам ранней весной для восстановления белка, жира и других веществ, которых нет или очень мало в меду, но которые необходимы им для нормальной жизнедеятельности; с конца февраля пчелы потребляют пергу для выращивания личинок, поэтому нужно заботиться, чтобы перга была в гнездах всех семей.

Г.Ф. Таранов

«Корма и кормление пчел»

Типы меда. Медом называют сладкую сиропообразную, вязкую жидкость со своеобразным запахом н вкусом (букетом), вырабатываемую медоносными пчелами из нектара цветков или пади растений. Следовательно, натуральный пчелиный мед представляет продукт растений и пчел.

Различают два типа натурального меда: цветочно-нектарный (липовый, гречишный и др.) и падевый (осины, ели и т. д.) – из сладких выделений на листьях в стеблях.

Мед сахарный вырабатывается пчелами из сахарного сиропа, причем пчелы не просто складывают его в ячейки, а перерабатывают в моносахара и другие вещества. Сахарный мед содержит: инвертированного сахара примерно 65,7%; тростникового — 4,87%; декстринов — 8,17%. Он чаще всего служит кормом для самих пчел. Сахарный мед отличается от натурального почти полного отсутствия белковых веществ, минеральных солей и витаминов. Большое количество декстринов в сахарном меде, наряду с содержанием плодового сахара (фруктозы), предохраняет его от кристаллизации в сотах. Если сахарный сироп скармливается поздно осенью и пчелы его складывают в ячейки без соответствующей переработки, то он в сотах легко закристаллизовывается, и зимовка пчел будет проходить неудовлетворительно.

Специальная выработка сахарного меда с целью получения товарного меда, продаваемого под видом пчелиного, расценивается как фальсификация натурального меда.

Мед из сладких соков плодов и ягод появляется в улье тогда, когда нет нектарного взятка и пчелы берут сок из зрелых ягод малины, вишни, падалицы – груш и других плодов, и ягод в садах и лесах.

На юге нередко при недостатке кормов в семьях пчеловоды скармливают им арбузный сок и получают арбузный мед. Все такие меды отличаются от цветочного повышенным содержанием минеральных солей и по этой причине наравне с падевым медом непригодны для зимовки пчел.

Витаминные и лечебные меды вырабатываются пчелами из сиропов и соков, богатых витаминами (черносмородиновый, морковный н т. д.) или содержащих лекарственные препараты. Эти меды получали в порядке опытов И. Безродный, Н. Йориш. Б.Музалевский и др. Однако экономическая целесообразность изготовления и применения таких медов на сегодня еще не доказана.

Искусственный мед по своим внешним свойствам похож на пчелиный, но отличается от него по химическому составу и лечебно-пищевому значению. Он чаще всего готовится из тростникового сахара, раствор которого подвергается инверсии путем его нагревания с небольшим количеством катализатора — серной кислоты. После инверсии серная кислота осаждается мелом, а жидкость профильтровывается и затем упаривается до желаемой густоты. Производство и продажа искусственного меда допустимы, если он продается как суррогат пчелиного меда. В том же случае, когда он подмешивается к цветочному, получается уже не суррогатирование продукции, а ее фальсификация.

По способам добывания и обработки мед может быть: центробежный, сотовый, или секционный, самотек, битый, или мятый, банный и т. д.

Центробежный — жидкий или закристаллизовавшийся мед, откачанный из сотов при помощи медогонок. Наиболее распространенный вид меда.

Сотовый- соты с медом в запечатанных пчелами ячейках.

Секционный- тоже сотовый, но в специальных небольших рамочках —«секциях». Этот мед наиболее ценный.

Прежде, при колодном пчеловодстве, получали мед-самотек, стекающий из сотов, сложенных в какую-либо посуду.

Битый, или мятый — вытекающий под воздействием сминания, прессования сотов.

Банный- вытекающий под воздействием высоких температур, при этом частично плавится и стекает воск (капанец). Раньше это делали в русских банях, откуда и произошло название меда.

По вкусовым качествам меды бывают от очень приятных, нежных, ароматных (черно кленовый, липовым дальневосточный и др.) До неприятных на вкус (падевый н др.) и даже ядовитых. Эти свойства зависят главным образом от растений, с которых пчелы берут взяток.

Созревание меда. Нектар и падь, которые пчелы собирают с растений, содержат до 92% воды; в меде же воды около 20%. Процесс переработки пчелами нектара или пади в мед называется созреванием меда. Созревание меда представляет сложный процесс. В первую очередь удаляется избыток воды. Основная часть влаги из нектара передается ректальными железами пчел в прямую кишку, откуда она извергается во время их полета. Кроме того, они откладывают нектар небольшими каплями в ячейки и неоднократно переносят его из одной ячейки в другую («напрыск»). При этом испаряется часть воды.

При созревании меда дисахарид -тростниковый сахар (основная часть нектара или пади) инвертируется, т. е. превращается в моносахара — глюкозу н фруктозу. Эти моносахара усваиваются организмом без всякой переработки, поступая непосредственно в кровь. Кроме того, инверсия делает раствор сахара менее склонным к кристаллизации, что важно для зимовки пчел, которые не могут питаться закристаллизовавшимся медом.

При созревании меда происходит не только разложение сложных сахаров, но и обратный процесс — синтез полисахаридов. Сахарный мед, получаемый при скармливании пчелам сиропа из чистого тростникового сахара, содержит до 8% декстринов. Разложение и синтез сахаров происходят при помощи ферментов группы карбогидразы (инвертазы, диастазы и др.), которые вырабатываются в организме пчелы и переходят в мед. Таким образом, при созревании мед обогащается ферментами.

В процессе созревания происходят и другие реакции, улучшающие качество меда, его букет (вкус, аромат) и стойкость при хранении. Мед с цветков табака, горьковатый в момент образования, при хранении, особенно после закристаллизования, становится по вкусу лучше, что указывает на продолжение созревания его вне улья.

Скорость созревания меда зависит от силы семьи, погоды и других условий: в сырую, дождливую погоду этот процесс затягивается.

Пчелы созревший в ячейках сотов мед печатают или забрусовывают восковыми крышечками. Откачивая его из таких рамок, получают не только первоклассный зрелый мед, но и воск наилучшего качества. Откачивать незрелый мед можно в том случае, если пасека не обеспечена достаточным количеством запасных сотов. Вересковый мед, наоборот, откачивают недозрелым, так как при созревании он становится студнеобразным, что затрудняет откачку его на медогонках.

Незрелый мед, содержащий более 20% воды, непригоден к длительному хранению; он быстро закисает, превращаясь в неприятную на вкус сладость. Зрелый мед отличается от незрелого меньшего содержания воды, более высокой вязкостью, способностью закристаллизовываться в однородную массу и долго сохраняться без закисания.

В тех случаях, когда откачивают недозрелый мед, необходимо организовать его дозревание (дозаривание). Оно состоит в том, что незрелый мед оставляют в открытой таре для испарения воды в теплом, сухом, хорошо проветриваемом помещении. Для ускорения дозревания необходимо его периодически перемешивать. Сверху мед закрывают сеткой или марлей, чтобы не произошло его загрязнение мухами, пчелами. Дозревание хорошо проводить под железной крышей, нагреваемой солнечными лучами; при этом происходит испарение воды из меда, убыль его веса. Поэтому необходимо определять водность меда в момент его поступлении на склад и отпуска со склада. Разность в этих двух определениях водности покажет фактическое изменение веса меда за время его хранения.

Дозревание меда улучшает его качество, но не до такой степени, как созревание в улье. Чтобы отбирать от пчел полностью зрелый мед, необходимо иметь сильные и продуктивные семьи и достаточное количество запасных сотов.

Водность меда зависит от времени медосбора, погоды, влажности местности и т. д. В сухие, жаркие годы водность бывает низкая, в дождливые — повышенная. Водность цветочного меда в среднем равна 18%; падевого- на 0,5-1,5% меньше, что можно объяснить его большей зрелостью. Мед, содержащий более 20% воды, считается незрелый.

Водность меда определяют различными способами. Наиболее простой из них заключается в том, что водность меда высчитывают, исходя из его удельного вес. Этот способ широко применяется на складах колхозов, мелких заготовительных базах, где нет химических лабораторий.

В лабораториях содержание воды в меде определяется при помощи рефрактометра, пикнометра, ареометра и высушиванием при 50—60о под вакуумом. Из всех способов наиболее удобный, быстрый и достаточно точный — рефрактометрический. Для этого сначала определяют коэффициент рефракции — показатель преломления луча света, проходящего через тонкий слой меда, нанесенного на призму. Затем в таблице против коэффициента рефракции находят водность меда.

От содержания в меде воды, его зрелости зависит вязкость, т. е. его густота, текучесть.

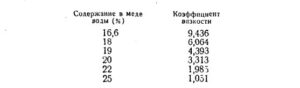

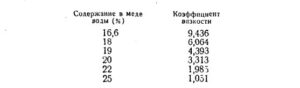

Вязкость меда выражается в абсолютных единицах—пуазах или в условных единицах-отношении скорости истечения меда через какое-либо отверстие к скорости истечения воды. Пуаз означает работу, необходимую для того, чтобы сдвинуть на 1 см в течение одной секунды параллельно друг другу два слоя меда поверхностью в 1 см2 каждый. В зависимости от водности меда его вязкость при температуре 45о изменяется следующим образом.

При температуре 45° вязкость воды равна 0,6. Следовательно, мед с нормальной водностью (18%) имеет вязкости (6,064) в 10 раз выше, чем вода; мед с водностью 25% по вязкости (1,051) приближается к воде. Вязкость меда (логарифм вязкости) находится в обратно пропорциональной зависимости от его водности.

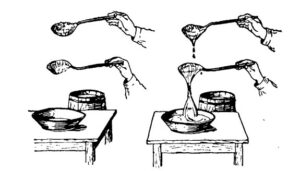

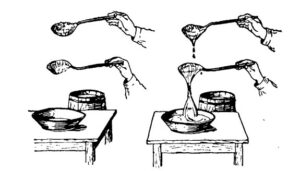

Практически вязкость центробежного меда можно определить при помощи зачерпывания его столовой ложкой и быстрого поворачивания ее: зрелый мед не стекает с ложки, а навертывается на нее, тогда как незрелый мед легко стекает, и навернуть его на ложку, как бы быстро ни вращали ее, не удается. Однако это можно установить при температуре около 20°, так как вязкость очень сильно зависит от температуры меда. Коэффициент вязкости меда (если для воды он равен 1) при разных его температурах будет следующим (данные П. Б. •Ризга):

Следовательно, мед, взятый из улья с температурой 30°, имеет вязкость (380) почти в 4 раза меньше по сравнению с вязкостью, которую он будет иметь, если остынет до 20° (1400). Отсюда понятно правило практики — откачивать мед тотчас после отбора рамок из улья, не допуская его охлаждения.

Вязкость меда зависит от его химического состава и для разных его ботанических сортов колеблется от 3,18 до 14,4 пуаза. Содержание в нем коллоидов, декстринов увеличивает вязкость. Основные сахара меда, растворенные в воде (60%-ной концентрации) по объему при температуре 25°, имеют вязкость в сотых долях пуаза: тростниковый сахар — 12,701; виноградный -9,660 и плодовый — 8,628. Таким образом, меды, богатые содержанием плодового сахара, будут наиболее жидкими, например мед с желтой акации н др.

Сорта меда в зависимости от вязкости делятся на пять групп: 1) очень жидкий -акациевый, клеверный и др.; 2) жидкий — рапсовый, гречишный, липовый; 3) густой — одуванчиковый, эспарцетный и др.; 4) клейкий— падевый и 5) студнеобразный — вересковый мед.

Гигроскопичность — способность меда впитывать из воздуха влагу и удерживать ее. Она связана с годностью меда. Виноградный сахар, составляющий половину сахаров меда, не обладает гигроскопическими свойствами, а плодовый сахар, содержащийся приблизительно в таком же количестве, как и виноградный, очень гигроскопичен.

Если мед, имеющий водность 17,4%, поместить в помещение с влажностью воздуха 60%, то он не изменит своей водности, а будет находиться в состоянии равновесия с окружающим его воздухом. Изменение влажности воздуха нарушит это равновесие; если влажность воздуха меньше 60%, то мед начнет «усыхать» и, наоборот, свыше 60%, водность меда будет увеличиваться. Так, при влажности воздуха 81% через 31/2 месяца вязкость меда увеличится с 17,4 до 32%; если влажность воздуха 20%, водность меда за 4 месяца хранения уменьшится с 17,4 до 10,6%.

Закристаллизованный мед имеет меньшую гигроскопичность, чем жидкий. Это объясняется тем, что открытая поверхность его поглощает влагу из воздуха, которая затем проникает во внутренние слои. В сиропообразном меде по сравнению с закристаллизовавшимся быстрее и больше проникает воды. Восковые крышечки (забрус) запечатанного меда полностью не предохраняют его от поглощения влаги. Поэтому при зимовке пчел в сырых помещениях мед закисает.

Если запечатанные соты хранят в сыром теплом помещении, то в восковых крышечках образуются трещины, через которые просачиваются капли меда. Трещины образуются от того, что мед поглощает из воздуха влагу, увеличивается в объеме и давит на крышечки. Мед в ячейках сотов начинает бродить, разжижаться и закисать с выделением углекислого газа, отчего давление увеличивается еще больше.

Рефрактометр для меда

В.А. Темнов

«Технология продуктов пчеловодства»

Українська

Українська