Основная задача заключается в том, чтобы определенными действиями направлять жизнедеятельность пчелиных семей в сторону повышения их продуктивности. Для этого пчеловод должен изучать, учитывать и умело использовать в практической работе биологические особенности пчелосемей на каждом этапе их развития. Чтобы точно знать состояние своих подопечных, он постоянно наблюдает за ними и периодически проводит их осмотры.

Я на своей пасеке применяю несколько видов наблюдений и осмотров, которые отличаются друг от друга степенью вмешательства в жизнь пчелиной семьи. Наиболее эффективными являются: наблюдения за интенсивностью лета пчел во время взятка, за поведением семей в районе летков осенью, зимой и ранней весной, осмотры контрольных строительных рамок, выборочные беглые осмотры нескольких семей на точке, беглые осмотры всех семей пасеки и в исключительных случаях осмотры с полным разбором гнезд. Самыми безобидными для пчел и очень производительными для пчеловода являются наружные осмотры поведения пчел у летков, которые я провожу всегда, когда приезжаю на точок, независимо от времени года. На первый взгляд эти осмотры кажутся очень простыми, но они очень много поведают пчеловоду о состоянии пасеки в целом и каждой семьи в отдельности, если только он имеет богатый опыт, наблюдательность, хорошо знает и помнит индивидуальные особенности всех семей.

Ученые и практики с полным основанием считают, что семья уменьшает лет пчел за взятком при потере матки, при отсутствии в ее гнезде открытого расплода, при заболевании нозематозом, гнильцом и другими болезнями, при большой заклещенности из-за варроатоза, при отравлении летных пчел ядохимикатами, при возникновении в семье роевого состояния, при перегреве улья солнцем, а также при нехватке в гнезде места для размещения принесенного нектара. Уменьшается лет пчел всех семей при отсутствии взятка в природе. Зная это, летом, приехав на точок, я вначале прохожу между ульями и наблюдаю за летом пчел каждой семьи. При этом сразу же определяю, пчелы какой из них работают хуже, чем остальные, выявляю и те семьи, которые снизили интенсивность лета. Затем в процессе выполнения запланированной на этом точке работы выясняю и устраняю причины снижения лета тех или иных семей. Осенью по наружному осмотру легко определяю семьи, которых обворовывают и которые воруют. Зимой, наблюдая за летками, устанавливаю, какой семье душно, какую беспокоят синицы, и при помощи прослушивания безошибочно определяю ход их зимовки. Ранней весной по испражнениям на летках узнаю, в каких семьях увеличена каловая нагрузка, какие болеют поносом, какие сделали сверхранний очистительный облет. Наблюдая за весенним облетом пчел, мы узнаем, как семьи перезимовали: ослабли в ходе зимовки или нет, есть в гнездах мед. или они голодают, может быть, где-то потерялась матка и т. д. В активный период жизни пчел кроме наблюдения за летной деятельностью пчеловод может выяснить состояние семьи путем осмотра с частичным или полным разбором гнезда. При осмотре с частичным разбором гнезд бегло осматриваются или все семьи точка, или выборочно несколько семей. По результатам их проверки планируются дальнейшие работы со всеми семьями точка. При беглом осмотре из гнезда рамки или совсем не вынимаются, или извлекается и осматривается только несколько сотов. При проведении осмотров с полным разбором гнезда проверяются в основном все сотовые рамки. Такие осмотры проводятся при чистке гнезд нозематозных семей, при отыскивании маток, при формировании отводков, при проведении осенних и весенних ревизий. Нужно всегда помнить, что любой осмотр гнезда семьи болезненно отражается на ее жизни. Проводить осмотры, особенно с полным разбором гнезда, необходимо лишь в крайних случаях, хотя при пчеловождении без этого не обойтись.

Некоторые пчеловоды, особенно начинающие, из любопытства, а также из благого намерения помочь семьям часто открывают ульи, вынимают из гнезда и досконально осматривают каждый сот, ищут матку только из-за желания посмотреть на нее, а в роевую пору через каждые 6-7 дней перебирают все соты каждой семьи с целью обнаружения роевых маточников. Работают они медленно и долго держат ульи открытыми даже при низких температурах воздуха. Ритм жизни семьи нарушается, охлаждается ее гнездо, пчелы злятся, жалят пчеловода и в итоге отвлекаются от сбора нектара. Опытами Института пчеловодства установлено, что пчелиные семьи, которые еженедельно осматривались с разбором гнезда, по интенсивности яйцекладки и валовому сбору меда отставали более чем на 40 процентов от аналогичных семей, которые за» активный сезон осматривались всего 4 раза. Можно привести и другие данные. Например, пчелосемьи в день их осмотра приносят в ульи нектара и пыльцы на треть меньше тех, которые не осматривались. Частые осмотры нередко приводят к потере маток, возникновению на пасеке воровства и распространению болезней. Они отнимают очень много времени. Чем меньше пчеловод вмешивается в жизнь пчел путем разбора их гнезда, но делает все необходимое для высокопродуктивной их работы, тем выше его пчеловодное мастерство и знание жизни этих маленьких тружениц, тем большее количество пчелиных семей он может обслужить и больше получить продукции. При каждом осмотре пчеловод должен точно знать, что ему необходимо сделать и что для этого надо иметь на точке. Все работы должны выполняться квалифицированно, четко и быстро, но без резких, неуклюжих движений, без злоупотребления дымом. Осматриваемые рамки необходимо держать над ульем, чтобы не потерять матку, которая может упасть с сота за пределы гнезда в траву. Нельзя.стучать по улью, прижимать и давить пчел — это вызовет их злобливость.

При уходе за пчелами спецодежда пчеловода должна быть чистой, светлых тонов, без посторонних резких запахов и надежно защищать тело пчеловода, особенно голову и шею от укусов. Осматривать семьи лучше в теплую солнечную и безветренную погоду, во время активного лѐта, когда в улье находится меньше старых злобливых пчел. Однако при дневных осмотрах семьи на несколько часов выключаются из обычной работы по сбору нектара и пыльцы. Правильно делают те пчеловоды, которые осмотры семей переносят на вечерние часы, когда лѐт пчел прекращается. В это время пчелы больше злятся, но и вред от вмешательства в их жизнь сведен к минимуму: за ночь они наведут в гнезде порядок и на следующий день сразу же с утра включатся в работу.

На крупных любительских и промышленных пасеках, где пчелиные семьи размещены на нескольких точках, а пчеловод занимается выводом большого количества маток для формирования отводков на продажу, осмотры семей проводятся строго по графику вывода маток. Намеченные операции приходится проводить в любую, погоду, иногда даже в дождь. Это не прихоть: их несвоевременное выполнение приведет к срыву вывода маток, а значит, и формирования отводков. На своей пасеке осмотры пчелиных семей с полной разборкой гнезд я провожу редко. Весной досконально осматриваю только опоносившиеся семьи, когда чищу их гнезда. Полностью разбираю гнезда при операциях, связанных с выводом маток, а также семей, пришедших в роевое состояние. Все остальные операции по уходу осуществляю с помощью беглых осмотров. Для работы с пчелами у меня на каждом точке есть куртка с лицевой сеткой, дымарь, пчеловодная стамеска, ящики, маточные клеточки, колпачки, рамки с сушью и вощиной, разделительные решетки, вставные доски, изоляторы, кормушки и другой инвентарь, и оборудование.

Приезжая на точок, сразу же поверх рубашки надеваю куртку, сшитую из хлопчатобумажной белой ткани. К широкому круглому воротнику этой куртки пришит низ юбки лицевой сетки. В подвороты рукавов и низа куртки вставлены резинки, которые плотно прижимают материю к телу, не позволяют пчелам проникнуть под куртку. В такой спецовке не жарко и удобно работать. Она надежно защищает пчеловода от укусов. Я считаю, что пчеловод на пасеке всегда должен находиться в лицевой сетке, даже когда он еще и не приступил непосредственно к работе с пчелами. Если не надета сетка, то волосы открытой головы могут вызвать озлобление пчел еще до начала осмотра их гнезда, затруднить его проведение, а то и вовсе сорвать.

Надев куртку с лицевой сеткой, прохожу по пасеке и наблюдаю за лѐтом семей. После этого приступаю к подготовительным работам, которые необходимы для выполнения запланированной на сегодня операции. К каждому улью подношу все, что потребуется при работе. Затем разжигаю дымарь. Для дымаря использую гнилушки ольхи и осины, заготовленные в свободное время, или отходы мягкой древесноволокнистой плиты. Разжигая дымарь, стараюсь тщательно очистить от нагара отверстия в его крышке, чтобы они свободно пропускали дым. Кроме дымаря при работе с пчелами под руками всегда должны быть стамеска и пчеловодный ящик. При такой подготовке во время осмотров повышается производительность труда, исключается лишняя ходьба по пасеке, вызывающая озлобление пчел.

На каждом точке устанавливаю определенную последовательность осмотра пчелосемей с таким расчетом, чтобы, закончив осмотр, больше не проходить и не стоять перед летком этой семьи. Подойдя к улью слева, я правой рукой открываю крышку. На доску задней обвязки крыши кладу стамеску и приступаю к намеченной работе. Дым в летки улья не пускаю: это надолго выводит семью из рабочего ритма, а пчелы-сторожа уходят в глубь гнезда, оставляя летки без охраны, что может привести к возникновению пчелиного воровства. При осмотрах, в зависимости от их цели, холстик открываю частично или снимаю полностью и клубы густого, но не горячего дыма пускаю по верхним брускам рамок. Пчелы под воздействием дыма уходят вниз, чтобы набрать в зобики меда. За это время я обычно успеваю бегло осмотреть гнездо или выполнить намеченную операцию, не дожидаясь, пока пчелы наполнят зобики медом. При таком осмотре соты из гнезда полностью не вынимаю, а лишь приподнимаю одну-две рамки, предварительно сдвинув стамеской в одну сторону. Если необходимо провести осмотр с полным разбором гнезда, то сначала дым пускаю под приподнятый холстик, а затем вновь накрываю им корпус. Через одну-две минуты приоткрываю и осматриваю 2-3 крайние рамки. Осмотрев, ставлю их в переносный пчеловодный ящик и закрываю запасным холстиком. Все остальные рамки остаются в гнезде.

По окончании осмотра соты из переносного ящика возвращаются семье. На своей пасеке я провожу не индивидуальный, а групповой уход за пчелиными семьями, т. е. во всех семьях точка выполняю одну и ту же операцию в один день. Состояние семей определяю в основном по лѐту пчел и результатам осмотра контрольных строительных рамок. Эта рамка похожа на гнездовую. Единственное различие состоит в том, что она делится пополам горизонтальной планкой. В ней пчелы отстраивают трутневые ячейки и выращивают трутней. По графику один раз в неделю я вынимаю эту рамку из гнезда, осматриваю и вырезаю запечатанный трутневый расплод. При этом определяю состояние семьи. Если рамка нормально отстроена и имеет в одной половине запечатанный, а в другой открытый трутневый расплод и на ней нет заложенных маточников, то такая семья находится в хорошем рабочем состоянии и нечего ее больше беспокоить. Если же окажется, что в каком-то улье контрольная рамка не отстроена или плохо оттянута и на ней появились маточники или мисочки, то эта семья пришла в роевое состояние. Также плохо строят больные и ослабевшие семьи, а те, что потеряли маток, вообще не проявляют никакого интереса к этой работе. Семьи, где контрольные рамки плохо отстроены, осматриваю более внимательно, чтобы выяснить, в чем тут дело.

Применение контрольных строительных рамок значительно повышает производительность труда пчеловода. На крупных пасеках все работы по уходу за пчелами должны проводиться строго по графику. Я перед началом сезона составляю план-график на весь активный период года, где планирую все необходимые операции в разрезе каждого точка и на каждый день.

В. П. Цебро

Книга «Один день на пасеке»

Мы уже знаем, что внутри семьи количество пчел увеличивается за счет полового размножения, но семьи пчел в целом размножаются посредством роения.

Роение заключается в том, что от семьи отделяется часть пчел с маткой. Поселяясь в новом жилище, эти пчелы образуют самостоятельную семью. Роение происходит обычно в конце весны или начале лета. Роятся не все семьи подряд, а только те, у которых возникло «роевое состоянием», т. е. стремление части пчел покинуть старое жилище и основать новую семью. Это состояние появляется задолго до выхода роя и только при наличии определенных условий. Пчеловод должен знать эти условия и вовремя предупреждать естественное роение, так как оно понижает доходность пасеки. Подробнее этот вопрос освещен в шестой и седьмой главах настоящей книги.

Роевое состояние возникает в семье постепенно. Готовясь к роению, семья закладывает маточники, т. е. строит несколько «мисочек», а матка откладывает в них яички. Работа семьи в это время постепенно ослабевает, отстройка сотов прекращается, и матка сокращает яйцекладку. В таком недеятельном состоянии пчелы находятся вплоть до выхода роя.

По мере развития маточной личинки пчелы добавляют в ее ячейку все больше и больше молочка. Одновременно пчелы удлиняют края «мисочки», превращая ее в маточник. Через 8 дней после снесения яйца маточник запечатывается, и в ближайшие дни после этого семья отпускает рой.

Рой выходит в теплую, солнечную погоду, обычно в середине дня. Перед тем как покинуть улей, роевые пчелы набирают полные зобики меда, чтобы иметь на новом местe некоторый запас корма. С роем выходит примерно половина населения улья, в том числе большинство молодых пчел и матка.

Вылетевшие из улья роевые пчелы собираются («прививаются») где-либо вблизи пасеки, чаще всего на ветке дерева, иногда на изгороди, карнизе дома и т. д. Посидев некоторое время на месте сбора — «привое», рой улетает и поселяется в заранее найденном пчелами дупле дерева или в другом случайном помещении. В новом жилище рой сразу принимается за отстройку сотов, принос нектара; матка энергично откладывает яйца, и пчелы вскармливают расплод. Роевые пчелы работают с особой энергией, как бы наверстывая то, что было упущено ими в период предроевой бездеятельности.

Первый вышедший из семьи рой называется «первак». С этим роем выходит старая матка. Ввиду того, что старая матка тяжелая и не может быстро лететь, «первак» прививается недалеко от пасеки и сравнительно низко.

Семья, отпустившая рой, остается без матки и имеет несколько запечатанных маточников. Через несколько дней после вылета роя начинается вывод молодых маток. Так как в маточные «мисочки» яйца откладывались маткой не одновременно, то вывод молодых маток растягивается на несколько дней.

Если с выходом первого роя у пчел стремление к роению кончилось, то, дождавшись вывода первой матки, семья уничтожает все остальные маточники. Но чаще с началом вывода молодых маток семья отпускает рой-«вторак», который нередко выxодит с 2-3 матками (впоследствии пчелы лишних маток уничтожают). Имея немодную подвижную матку, «вторак» улетает от пасеки дальше, чем «первак», и прививается где-либо высоко.

Вслед за «втораком» на второй день семья может отпустить третий рой, затем четвертый и т. д. С каждым из этих роев выходит половина населения улья, и семья может изроиться настолько, что останется горсть пчел. Рои тоже выходят мелкие, нежизнеспособные. Если на пасеках еще кое-где допускают использование роев-«перваков», то последующие за ними рои совершенно недопустимы.

В результате роения в семьях происходит смена маток; так как, отпуская рой, семья каждый раз выводит себе молодую матку. Но при этом старая матка не погибает, а уходит с роем в новое жилище. Таким образом, из двух семей, получившихся в результате роения, все равно одна остается со старой маткой.

Как же в естественных условиях происходит смена старой матки, когда она уже настолько слаба, что не может лететь с роем? В этом случае в семье происходит «тихая смена матки», т. е. при жизни старой матки пчелы выводят себе молодую. Обе они некоторое время мирно откладывают яички в одной семье, пока старая матка не погибнет. При «тихой смене» вывод молодых маток происходит так же, как и при роении,- в обоих случаях они выводятся из яиц, отложенных в заранее приготовленные пчелами «мисочки». При этом будущая особь еще в стадии яйца предназначается для вывода матки. В случае же внезапной утери матки в семье некому положить яйцо в маточную «мисочку», поэтому пчелы не могут вывести молодую матку обычным путем. Если к тому же в осиротевшей семье нет открытого расплода, то это будет полное сиротство семьи и она без помощи пчеловода обречена на гибель, так как старые пчелы постепенно растериваются, а вывода молодых пчел не будет. Но если от утерянной матки остался открытый расплод, то это будет неполное сиротство семьи, так как она может вывести себе новую матку из личинки рабочей пчелы. Яйцо, отложенное маткой в «мисочку», ничем не отличается от тех яиц, из которых выводятся рабочие пчелы. Вышедшие из яиц личинки рабочей пчелы и матки первое время тоже одинаковы, пока они получают одинаковый корм — молочко.

Как уже упоминалось, разница в развитии особей начинается только на третий день по выходе из яйца, когда личинки будущих пчел начинают получать кашицу из меда и перги, в то время как маточные личинки продолжают кормиться молочком до конца развития. Следовательно, любая личинка рабочей пчелы не старше двухдневного возраста пригодна для вывода матки. Вокруг одной из таких личинок безматочные пчелы расширяют ячейку, превращая ее в свищевой маточник. Личинку обильно снабжают кормом, как и в обычном маточнике. Из личинки рабочей пчелы, переключенной на маточное воспитание в раннем возрасте, выводится полноценная матка.

Семья никогда не ограничивается закладкой одного свищевого маточника. Она как бы «в запас», на случай неудачи выкармливает несколько маток, и как только первая из них выведется, остальных семья уничтожает (если у пчел не возникло роевое состояние).

Используя описанные биологические свойства пчелиной семьи, пчеловоды выводят маток искусственным путем. Для этого в специально выделенной семье намеренно создают полное сиротство.

Если семья потеряла матку в такой период, когда в гнезде нет личинки для закладки свищевых маточников, то отдельные рабочие пчелы как бы пытаются заменить маток. Обильно питаясь, они начинают откладывать яйца, но из этих яиц выводятся только трутни. Поэтому таких пчел называют пчелами -трутовками. Семья с трутовками не пополняется рабочими пчелами, и если пчеловод ее не исправит, то она погибнет.

Сроки развития матки нам уже известны — она выводится через 16 дней после снесения яйца в маточную «мисочку». Перед выходом молодой матки пчелы утоньшают слой воска на конце маточника. Затем матка, прорезав челюстями изнутри оболочку на кончике маточника, открывает крышечку и выходит наружу.

В первый день после выхода из ячейки матка движется по сотам медленно, плавно, но затем она делается все тоньше, подвижнее. Такую матку трудно увидеть среди пчел, пока она не начнет откладывать яички.

Примерно через три дня после рождения матка выходит на первый ориентировочный полет, знакомится с месторасположением улья и окрестностями пасеки.

До спаривания с трутнем молодая матка называется неплодной. В течение семи дней у нее продолжается развитие половых органов, после чего матка идет на брачный вылет. За вылетевшей маткой устремляется масса трутней. Спаривание происходит в воздухе, иногда за несколько километров от пасеки. У трутня, покрывшего матку, отрываются половые органы, и он погибает. Есть сведения, что молодая матка спаривается с несколькими трутнями, но этот вопрос еще недостаточно выяснен.

С брачного вылета матка возвращается в улей со «шлейфом», т. е. с остатками полового органа трутня, которые виднеются на кончике ее брюшка. Пчелы окружают матку и освобождают ее от «шлейфа».

Покрытая трутнем матка становится плодной и через 2-З дня начинает кладку яиц. Период спаривания у матки бывает один раз в жизни, и сперма трутня собирается в ее половых органах в виде запаса в особый пузырек — «семяприемник». Отсюда сперма мельчайшими капельками расходуется на оплодотворение яиц, откладываемых маткой. То яйцо, на которое не попала капелька спермы, остается неоплодотворенным, и из него выводится, как мы знаем, трутень. Чем старше матка, тем меньше запас спермы у нее, и она больше откладывает неоплодотворенных яиц. Поэтому в семьях со старыми матками бывает много трутневого расплода.

Если брачный вылет задержался из-за плохой погоды или спаривание не произошло из-за отсутствия трутней, то матка вылетает позже и может повторять брачные вылеты несколько раз. Матка сохраняет способность к оплодотворению в течение 20-30 дней после выхода из маточника. Если в течение указанного срока спаривания не произошло, то матка прекращает вылеты и остается неплодной. Такая матка откладывает неоплодотворенные яйца, из которых выводятся трутни, поэтому она называется трутневой. Семья с трутневой маткой без вмешательства пчеловода постепенно ослабевает и прекращает свое существование.

Роение приводит к перерыву в росте семьи. Рой начнет пополняться пчелами не раньше, чем через 21 день после появления первого засева на вновь отстроенных сотах.

Если рой ранний, то он до главного взятка успеет накопить значительное количество пчел, поэтому ранние рои более жизнеспособны.

Семья, отпустившая рой, первое время пополняется молодыми пчелами за счет вывода расплода, оставшегося от старой матки. Затем у нее образуется перерыв в пополнении пчелами до тех пор, пока не начнется вывод расплода от молодой матки.

А.М. Ковалев

«Уход за пчелами»

Археологические находки свидетельствуют, что человечество начало заниматься пчеловодством еще в раннем бронзовом возрасте (первой половине III тысячелетия до н.э.). В зависимости от климата, природных условий, степени развития цивилизации происходило одомашнивание пчел, совершенствовалось жилье.

Неизвестно, как и когда человек узнал мед. Скорее всего, полакомившись им, он начал охотиться за пчелами, научился отыскивать их гнезда, из которых выбирал мед, но не заботился о том, чтобы и дальше обеспечить себя этим вкусным продуктом.

На протяжении веков средства получения меда и воска постепенно менялись. В энциклопедии Брокгауза Эфрона отмечается, что мед был известен людям уже около 4000 лет назад. В частности, славилась медом Палестина.

Афиняне уже имели ульи и вывозили пчел на гору Галет, или на острова Эгейского моря и даже в дельту р. Нила, чтобы увеличить сбор вкусного и благоухающего меда. О высоком уровне развития греческого пчеловодства писал еще Аристотель (384-322 г. до н. э.). В те времена в Греции были цилиндрические ульи из обожженной глины, а также плетеные из веток и обмазанные глиной. Греки первые изобрели линейные ульи. Была у них и пчеловодческая литература.

В Украине пчелы водились с очень древних времен. Нет известий о том, когда именно люди стали их разводить. Греческий историк Геродот, живший 484-420 г., до н. е упоминает о нашем крае, богатом медом (Покровский-Журавко, 1843; Розов, 1972; Некрасов, 1980).

Несомненно, что пчеловодство того времени на территории Украины находилось уже на второй его ступени, то есть люди не только умели выискивать пчел по лесам и выбирать мед, но и заботились о том, чтобы не разрушить их жилье, а также вроде дупла в старом дереве долбили дупло в живом дереве. Такие деревья назывались бортами (Голубицкий, 1963).

В то время пчеловодство, скорее всего, напоминало охоту на диких пчел, откуда и произошло название промысла — бортничество.

Методы добывания меда в те времена были примитивны. Искали дупло с пчелами, выкуривали их, а затем выдалбливали стенку дупла и забирали соты с медом. Если дупло находилось в удобном месте, сделанное в стенке отверстие закрывали доской, и впоследствии дупло снова заселяли пчелы (Павлов-Сильванский, 1812).

Однако охота за медом, по сути, относилась к собирательской деятельности, а не производственной. Оно продолжалось в течение всего периода родового устройства и начало исчезать только с развитием земледелия.

Бортничество в средние века было распространено в лесной части Европы, а именно: на территории современных Германии, Польши, Украины, Белоруссии, стран Балтии, на северо-западе европейской части России. Причем кое-где оно сохранилось до наших времен.

Благодаря богатейшим массивам медоносов и профессионализму бортников Киевская Русь, а позже и другие княжества, образовавшиеся на ее территории, были известны по всему миру как одни из крупнейших экспортеров меда и воска. Уже в те времена государство заботилось о пчеловодстве и охраняло права пчеловодов. Освоявшиеся людьми многочисленные бортовые деревья переходили в их собственность и обозначались клеймом — бортным знаком.

По мнению А.Ф. Селиванова, бортничество было одним из путей колонизации земель, осваивавших русские племена. Таким образом, вместе с сохой и топором появились борта, а рядом с угодьями — села-бортничи, население которых занималось бортным пчеловодством.

Ввиду того, что в эпосе практически всех народов упоминается о пчелах и получаемых от них мед и воск, можно утверждать, что пчеловодство издавна было одним из основных занятий человека (Селиванов, 1896).

История пчеловодства такая же древняя, как и история человечества. От случайных находок гнезд диких пчел человек перешел к целенаправленной охоте за медом. Это была уже определенная форма хозяйствования, получившая название «дикого» пчеловодства. На смену ей в лесистой местности пришло бортное пчеловодство, существовавшее на Руси на протяжении многих веков. Обычно под бортом выбирались дупистые деревья. Несколько бортов, разбросанных на определенной территории, составляли бортные угодья. На бортных деревьях и назначавшихся на таковые в будущем делались топором зарубки, удостоверяющие принадлежность борту определенному пользователю. Для каждого бортного угодья зарубки были одной формы.

В старину бортами называли все гнезда пчел в дуплах деревьев, а иногда и ульи, размещавшиеся на пасеках.

В словаре В. Даля борть толкуется как дуплистое дерево, вообще колода для пчел, пень долбаный, дуплянка. В настоящее время борть – это выдолбленное дупло в дереве, в котором живут пчелы.

Сооружение на борту было тяжелым занятием, а иногда и опасным. Она выдвигалась высоко в ствол дерева. Сначала делали лаз (довж) — узкую щель сверху вниз на будущем борту, затем эту щель в глубь ствола расширяли. Создавалась камера трапециевидной или округлой формы. Потолок в борту делали с наклоном в сторону довжи. Довж закрывалась специальной доской — довжей.

В некоторых районах Башкирии и в настоящее время сохранилось бортовое пчеловодство почти в том же виде, в котором оно было сотни лет назад. Им занимаются пчеловоды с многолетним опытом, а традиции и знания передаются молодежи. В этой местности обитает популяция среднерусских пчел, которая называется бурзянской. Труд пчеловодов описал Е.М. Петров в книге «Башкирская бортовая пчела». Борты там выдалбливают в деревьях, расположенных неподалеку от замечательных источников медосбора и воды. В стволе дерева (диаметром не менее 40 см), производится полость высотой 90-100 см, диаметром 30-35 см, в зависимости от толщины ствола. Верхнюю часть борта делают немного шире, чем нижнюю. Толщина стенок борта – 10-20 см.

Дупло соединяется с наружной средой двумя отверстиями. Один, большой, называется довж, сквозь него осматривают гнездо и забирают мед. Довж чаще делают с южной стороны дерева. Она плотно закрывается двумя крышками с таким расчетом, чтобы можно было осмотреть верхнюю или нижнюю часть гнезда, не раскрывая всю борть. Второе отверстие маленькое – леток, он располагается под углом 90° к довже и находится почти посередине высоты борта, немного ближе к ее потолку. Леток производится в виде прямоугольного отверстия (4 х 8 см). В него вставляют конусообразный вкладыш, который одним концом немного выступает из летка через стенку наружу, а вторым, пройдя через всю внутреннюю часть борта, опирается в противоположную ее стенку. Этот вкладыш перекрывает леток, оставляя две вертикальные щели с обеих сторон шириной 1-2 см.

Внутрь борта вставляют две крестовины: одну в верхней части на высоте 25-35 см от потолка друry — на 15-20 см ниже летка. Эти две крестовины вместе с леточным вкладышем служат опорой для сот, предохраняя их от обрыва. Подобные крестовины использовал в своих ульях И. Хрептович (рис. 3).

Рис.3 Крестовина Хрептовича

При сооружении борта следует иметь в виду, что дерево, в котором он находится, во время сильного ветра может сломаться, поэтому длина борта не должна превышать 120 см, а диаметр зависит от толщины дерева и величины его кроны.

Только выдолбленную борть, как правило, оставляют на год-два для обсыхания. Затем внутреннюю часть борта очищают от смолы (если она сделана в хвойном дереве) и мусора и одновременно прикрепляют к потолку полоски сотов. Только после этого борть готова для заселения роевыми семьями.

Выдалбливают борту специальным инструментом, который пригоден также для изготовления бревен. Существует много устройств для подъема бортника для гнезда пчел: крюки, разные ремни с петлями, стремянки и т.д. Однако все они не гарантируют полной безопасности бортника, и случалось, что люди падали и разбивались.

Кроме того, бортник рисковал быть до смерти зажаленным пчелами, ведь в древности селекцией пчел на дружелюбие никто не занимался.

Для отбора меда и обследования пчелосемей пользовались зубом (палочкой с расщепленным концом, в котором зажималась тлеющая гниль), а также сеткой для лица и ножом для срезки сотов. Соты складывали в лубяные короба или липовые бочонки. (рис. 4).

Рис. 4 Липовый бочонок для хранения меда

Кое-где для содержания пчел изготовляли борта из распиленных частей ствола, которые затем поднимали и закрепляли на дереве. Такие борта назывались щебнями (бортными) (рис. 5), и, наверное, их можно считать первыми ульями. То, что козубы выдолбивались на земле, значительно облегчало работу пчеловодов, а по ходу этого, изобретению человек перешел от бортничества к разведению пчел на пасеках.

Рис. 5 Улья-козубы

На Руси бортовые формы пчеловодства долгое время являлись доминирующими. И хотя предпосылки для перехода к другим формам хозяйствования сложились здесь еще в средние века, возможность не реализовывалась из-за постоянных набегов на Русь кочевников, сопровождавшихся погромами и грабежами. Пасечные формы пчеловодства приобрела господствующее положение в России и Украине только в XVII-XVIII (Шимановский, 1916).

Л.И. Бондарчук, Т.Д. Соломаха

«Ульи. История создания и разные системы»

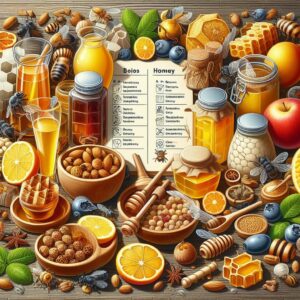

Какие витамины содержатся в меде и чем они полезны?

Какие в меде витамины? Мед – это любимый всеми сладкий продукт, давно славящийся тем, что в нем содержится огромное количество витаминов, необходимых для поддержания жизнедеятельности организма. Но остается вопрос, какие витамины в меде содержаться именно?

Состав пчелопродуктов

В состав сладости входят разные активные вещества и минералы, мед содержит следующие компоненты:

• рибофлавин;

• пиридоксин;

• Пантотеновая кислота;

• токоферол;

• Витамины группы В, С;

Содержание меда много таким компонентом, как рибофлавин, он способен:

• Улучшать усвоение глюкозы в кишечнике;

• Участвовать в комфортном метаболизме жиров и белков;

• Улучшать работоспособность глаз (более четкое и ясное зрение).

По содержанию полезных витаминов в таком веществе сладость приравнивается к куриному мясу. Даже в полезных фруктах рибофлавин или основной компонент группы Витамин В2 находится в меньшем количестве. При недостатке такого витамина в организме могут возникать неврологические расстройства.

Мед содержит пиридоксин, способный влиять на внешний вид кожи и состояние нервной системы организма. Его могут использовать как лекарство в лечении остеохондроза и других болезнях, связанных с неврологией.

Обильный мед на витамины, входящие в его состав. Среди них есть и пантотеновая кислота, способная активизировать мышцы, нормализовать психику человека, способствовать продолжению молодости и здоровью кожи. Кислота способна бороться с сединой.

Содержащиеся в меде различные микроэлементы, в том числе и токоферол или витамин группы Е, его используют для косметических процедур в виде масок и кремов, улучшающих состояние волос или кожи лица. Такое вещество не способно всасываться в кишечном тракте, потому что не имеет особых жиров. Гиповитаминоз данного витамина может привести к шелушению кожи или выпадению локонов.

Пищевая ценность

| белки |

|

| жиры |

|

| углеводы |

80 г |

| содержание воды |

15 — 25% |

| количество сахарозы |

2 – 4% |

| Наличие фруктозы и глюкозы |

75 – 78% |

| декстрина |

6,0% |

| органическая кислота |

0,04 – 0,3% |

| Калий, магний, железо и др. |

0,09 – 09% |

| различные ферментные вещества |

Інвертаза інші речовини |

| содержание витаминов |

В, С, Е, РР, В2 і В6 |

Витамины

В сладости содержатся полезные микроэлементы и вещества, но кроме этого, она также богата и витаминами, разные группы витаминов обитают в разных сортах и видах лакомства. Принято считать, что пчелиная сладость обладает следующими витаминами:

1. А – он способен развивать и усиливать рост человеческого организма, улучшить внешний вид кожи, состояние пищеварения.

2. В2 – отвечает за метаболизм, способный утилизировать наличие аминокислот

3. В3 – содержащийся в лакомстве витамин для сравнения различных может снять физическое напряжение, сохранить от развития сердечно-сосудистых заболеваний.

4. В9 – благодаря ему, скорее созревают красные кровяные тельца в костном мозге, кроме этого, предотвращает развитие трофических заболеваний слизистых.

5. С – конечно же, данная группа витаминов участвует в укреплении иммунной системы организма человека, способствует восстановлению организма при вирусных инфекциях, пищевых отравлениях, бактериальных раздражениях разными ядами или токсинами.

6. Е – может оказать достаточно сильный противовоспалительный и антигистаминный эффект, он, в первую очередь, стабилизирует клеточные структуры.

7. H – данная группа отвечает за регулирование обмена полезных веществ и жирных аминокислот, действует на распад углеводов в организме человека, недостаток такового вещества могут нести за собой такие последствия, как выпадение волосяных структур, нарушение роста ногтей, разрушение нервной системы организма.

8. К – эта группа стабилизирует естественный процесс по свертыванию крови, предотвращает развитие кровотечений.

Фруктоза

Натуральный сахар или другими словами фруктоза, она относится к группе моносахаридов, имеет сладкий вкус. Если оценивать сахарозу в баллах, то она будет иметь около сотни, а фруктоза целых 175 баллов. Формула будет выглядеть следующим образом: С6H12О6.

Такой природный сахар нередко используют в лечебных целях, в основном при поражении печени или алкогольном отравлении, используется в качестве природного заменителя сахара, особенно часто используется для больных сахарным диабетом, потому что даже если употреблять фруктозу в большом количестве, она не сильно повысит сахар в крови.

В отличие от такого компонента как глюкоза, фруктоза не требует инсулина для того, чтобы хорошо усвоиться в организме. Кроме того, она является основой для переработки и переваривания в печени специальных гликогенов (например, крахмала).

Пчелиное лакомство имеет большее количество фруктозы, чем глюкозы, именно по этой причине сладость является левовращающим продуктом. Под влиянием определенных ферментов, два подвида сахара могут превращаться из одного в другой.

Глюкоза

Она имеет следующее название – декстроза (от слова «правый»). Она является одним из важнейших сахаров, потому что при метаболизме она обеспечивает клетки организма человека необходимой энергией.

Наличие в крови сахара регулируется с помощью такого гормона как инсулин, он выделяется с помощью специальных клеток поджелудочной железы. Избыток такого сахара способен откладываться в печени в объеме до 350 м.

В основном глюкозу можно встретить во многих фруктах, пчелиной сладости, преимуществом является то, что она способна попадать в организм через стенки желудка в кровяные сосуды без переваривания. В отличие от фруктозы, данный компонент более проблематичен для людей, страдающих сахарным диабетом.

Ферменты и аминокислоты

Ферментами называются важные участники пищеварительных процессов. Расщепление поступившей сладости происходит в ходе процесса гидролиза. Если бы не было таких ферментов, организм человека мог бы погибнуть от истощения, несмотря даже на избыток любой другой пищи, это может произойти по той причине, что пищи не усваивается организмом.

Ферменты способствуют заживлению ран, избавлением от воспалений или различных видов опухолей. Кроме этого, они уничтожают экзогенные клетки, являющиеся возбудителями раковых заболеваний. Ферменты растворяют сгустки крови и предотвращают отложение их на сосудистых стенках.

Аминокислотами называются кислоты, содержащие несколько групп витаминов. Они являются необходимым компонентом, расщепляющим при пищеварении белки. Данные вещества поступают из желудочного тракта во все ткани организма, где после превращаются в разные полезные компоненты.

Недостаток аминокислот в организме человека может привести к уменьшению веса тела, прекращению роста, нарушению метаболизма.

Итак, сладкое лакомство включает в себя огромное количество полезных для организма веществ, минералов, витаминов и аминокислот. Все они жизненно необходимы для нормального развития человеческого организма. Некоторые виды аминокислот являются хорошими ранозаживляющими компонентами, которые способны заживлять ткани.

Витамины разных групп содержатся в разных видах и сортах лакомства, они также обладают рядом полезных свойств.

К примеру, избавляют от сердечно-сосудистых заболеваний, восстанавливают рост волос и ногтей, поддерживают здоровый внешний вид и молодость кожи, избавляют от токсических инфекций, вирусных и простудных заболеваний, стабилизируют свертываемость крови, избавляют от образования раковых клеток, вызывающих онкологические заболевания.

В данном лакомстве есть все необходимые вещества для нормального роста и развития организма человека, все они обладают целым перечнем полезных свойств. При ежедневном употреблении продуктов пчеловодства в небольшом количестве, можно избежать многих болезней.

Какие витамины содержит мед и чем они полезны?

То, что мед полезен, знают все. Наверное, те, кто его любит и ест каждый день, задумывались хоть раз: есть ли витамины в меде? Давайте узнаем вместе, какие витамины содержит мед и чем они полезны для нашего тела!

Прежде всего, следует знать, что собой представляет сладкая пчелиная масса. Казалось бы, все просто – если сладко, значит есть сахар. Это, отчасти, да. Глюкоза в любом сорте действительно содержится и немало. Но пчелиный продукт потому и считают уникальным, что помимо сладости он является источником полезных ферментов и белков.

Витамины в меде представлены в основном группой В. Это означает, что всем известные В6 и В12 (а также их витаминные «коллеги» из одноименной группы) там тоже есть. Кроме того, продукт содержит комплекс соединений с морковным названием каротины. Кроме группы В, сладость насыщена витаминами Е, К, С, а также фосфором (известным как Р), фолиевой кислотой, ниацином.

Українська

Українська